项目详情

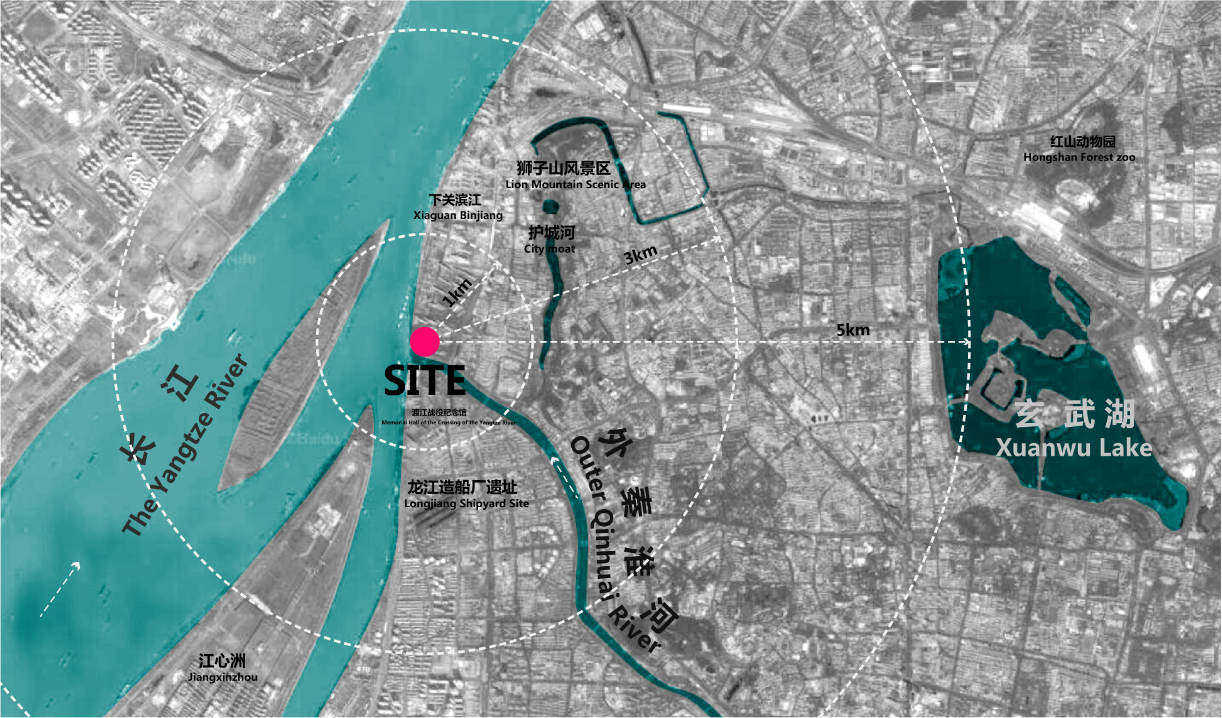

项目位于南京市外秦淮河三汊河入江口,属于三汊河河口闸区管理范围,是南京市外秦淮河国家级水利风景区的重要组成部分,同时也是城市重要的开放型滨水门户空间。设计依据政府存量提质的滨水空间更新政策,在保障城市防洪安全的基础上以微创针灸的人工干预方式,使其恢复自身的调节和修复能力,首次融合了防洪+海绵+活力+人文+植物的多维更新技术,实现了城市河道型滨水空间价值的多维转换,项目以小见大,为未来存量滨水空间更新提供了实际的借鉴意义。

历史上的三汊河曾经见证过南京市外秦淮河入江口的历史演变以及南京城市的变迁,三汊河河口闸作为南京市外秦淮河入江重要的控制性建筑物,主要发挥汛期开闸行洪,非汛期关闸蓄水,保障城区水位的功能。该闸曾获多个奖项,同时也被评定为江苏最美水地标。多年来随着城市的发展以及旅游的带动,南京市已经形成了滨河—滨江联动的旅游体系,在“城市双修”理念的指导下,存量城市滨水空间面临着提升的迫切需求。

△ 项目区位图

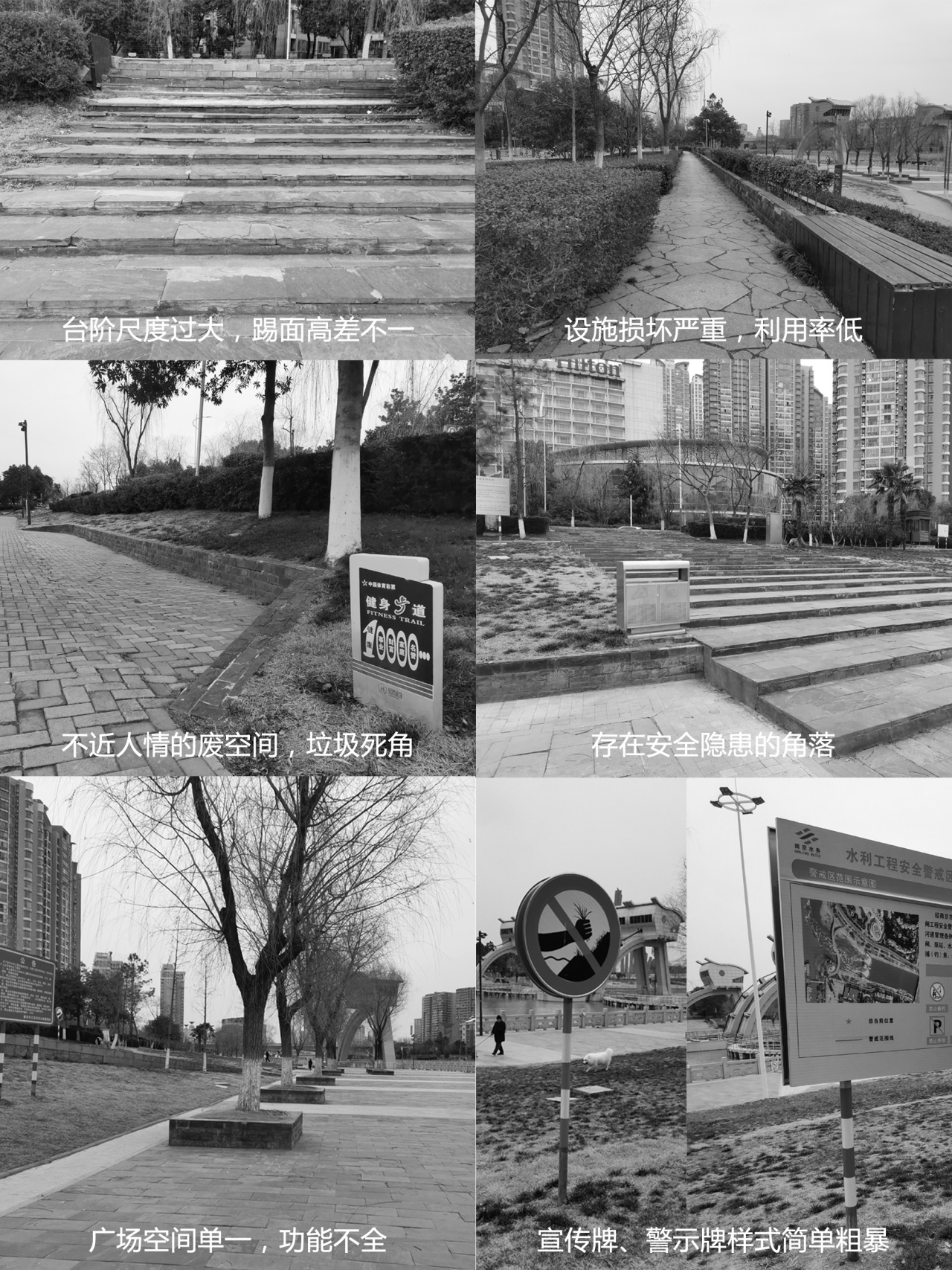

现状闸区两岸存量绿地面临着如下问题:设施损坏严重,利用率低;广场空间单一、功能残缺;铺装老化;台阶尺度过大且踢面高差不一;坡道与台阶直接相连,慢行与无障碍形同虚设;存在多处安全隐患角落以及不近人情的废空间;宣传及文化展示简单粗暴;导视系统杂乱;绿化品质较低等。

同时场地还面临着受长江水位顶托影响,外秦淮河汛期水位高涨、持续时间长对场地内设施和植被产生的巨大影响;现状闸区两岸遍布堤防沉降及位移观测桩对工程布局的影响;环境的协调与统一,外秦淮河水利风景区风貌的延续以及长江风光带景观的融合;场地内部分乔灌木的保留;水利风景区文化以及场地记忆的挖掘及展示。

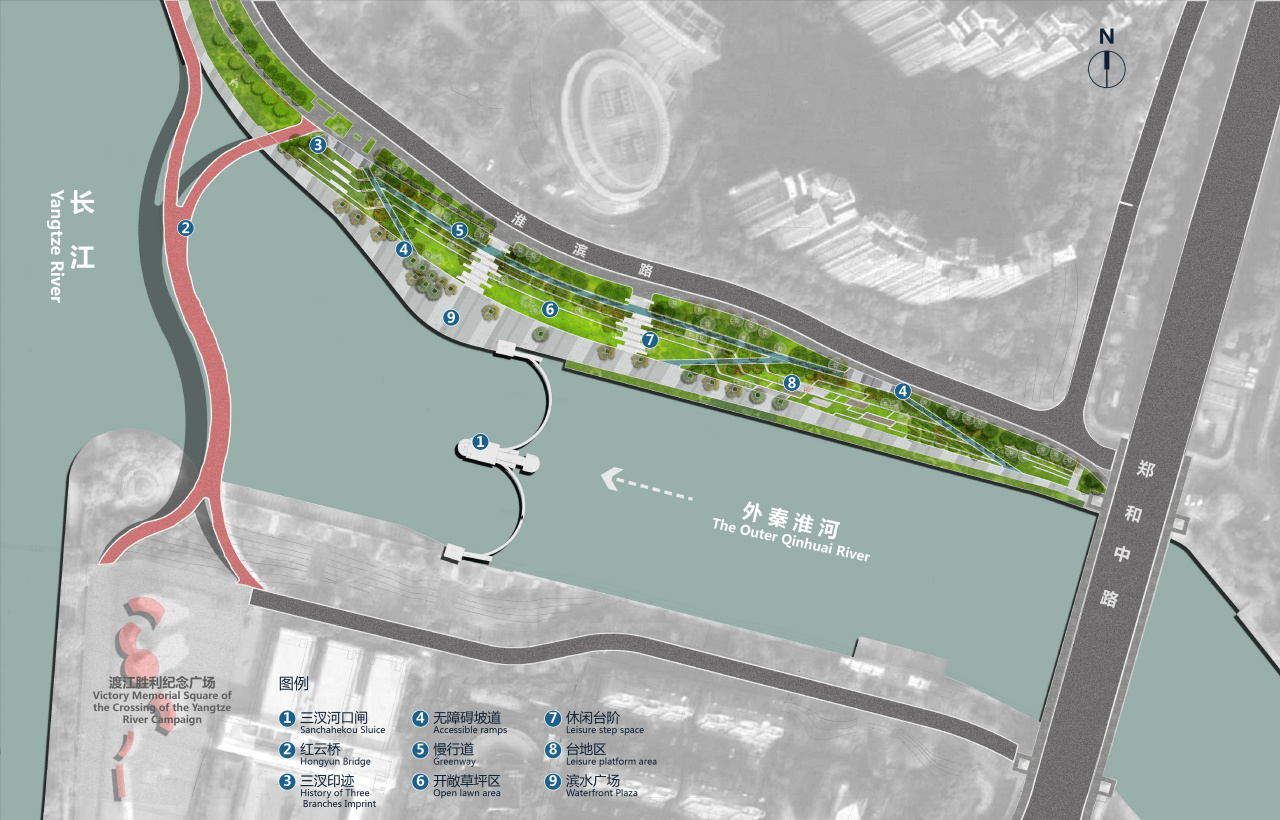

本次以“打造环境适应型生态滨水空间”为项目愿景,在“城市双修”的设计理念指引下,从“生态修复”和“城市修补”两个层面,从防洪、海绵、活力、人文、植物等多个维度提出设计策略,进而打造一处集功能适应型、雨洪适应型、文化适地型的生态型滨水空间。

针对现状空间单一等问题,重点补充驻足、停留休憩空间,以现状低品质硬质空间改造为主,同时留出主要观景视廊。

△ 入口休憩空间预留出观江、观桥视廊

在改造提升后的河岸绿廊掩映下,河口闸重新焕发活力,成为场地的主景。

△ 绿廊掩映中的三汊河河口闸

变换的台阶在适应地形的前提下与台地结合,同时在台阶侧增加了停留休憩空间,提高了人群的使用度,不再仅仅是简单的通行功能。

△ 适应地形的多功能台阶空间

△ 适应地形的多功能台阶空间

台阶侧面结合外秦淮河、长江水位及其淹没时间搭配不同适应性的耐淹植物。

△ 台阶侧结合雨洪水位搭配的耐淹植物

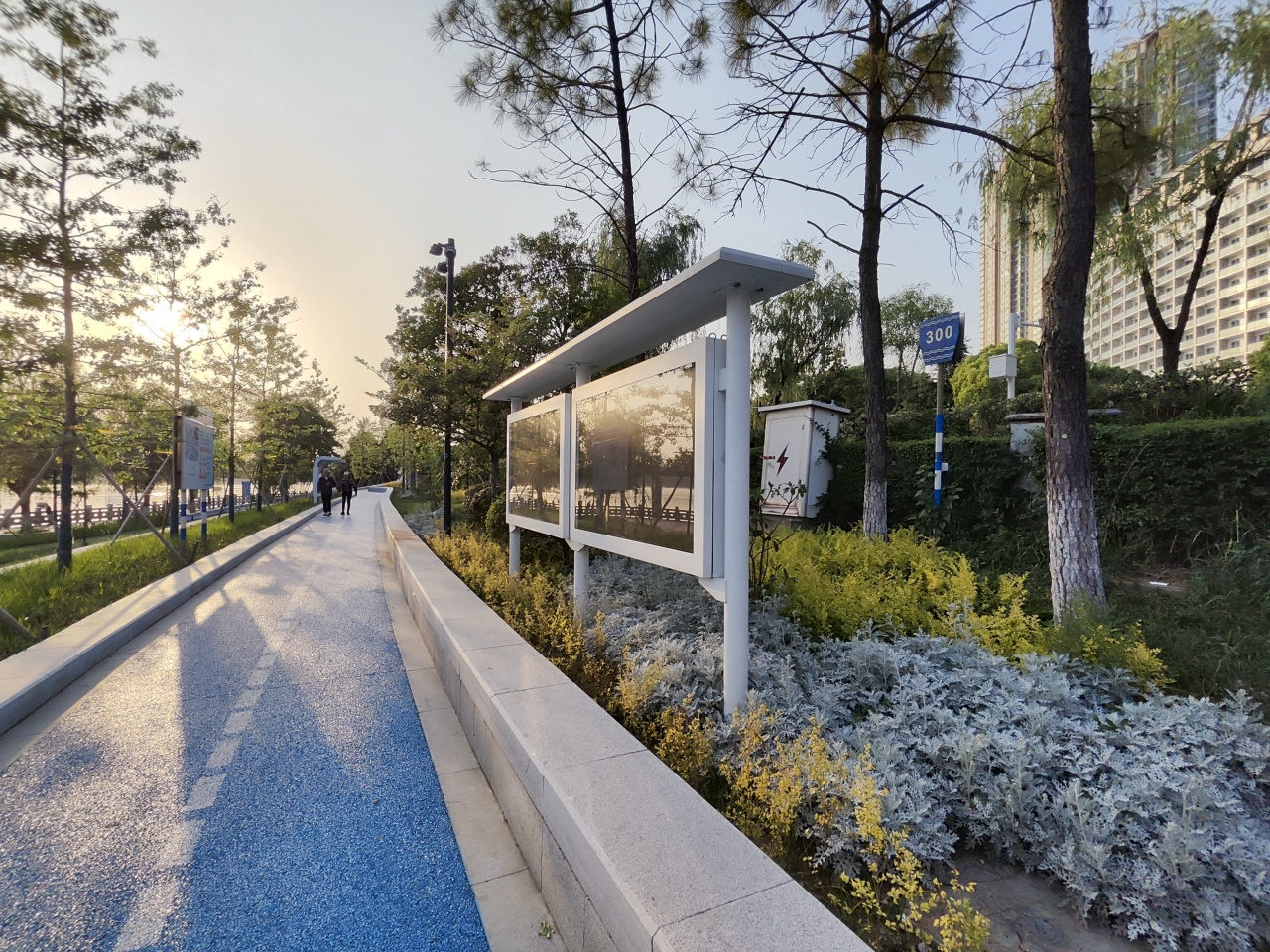

充分考虑步行的舒适度、铺装的耐久性以及场地的艺术性等方面。将现状混凝土砖铺地改为柔性、渗水性强的透水混凝土铺地,提高了步行的舒适度,道路两侧布置遮阴小乔木,改善微气候。

△ 改造后慢行道

考虑将滨河步道系统与堤顶人行系统以及滨江慢行系统有效衔接,包括无障碍设施的连续性与安全性。

△ 连接堤顶的无障碍坡道

△ 慢行标识牌

重点发掘外秦淮河水系、长江与南京城的演变关系,以及三汊河闸最美水地标的建设历程,部分结合电子设施作为交互平台。

△ 三汊河河口闸水利地标建设展示

△ 长江与三汊河的水利分界界桩

下关滨江的历史演变,包括标志性的南京大马路、下关码头以及火车站,见证过南京下关曾经肩负的历史使命。

△ 下关滨江的历史浮雕演绎

保留的滨水广场及垂柳,树池改造采用耐水浸泡的石材。

△ 保留的树阵空间

为应对入江口汛期水位变化,建立分层、分段的种植体系,选择耐淹、耐湿的植物品种;同时通过植物组团丰富空间层次,一方面保留草坡空间,移除景观效果不佳以及长势不良的植物,如夹竹桃等;另一方面丰富洪水位以上植物组团,增强植物空间的疏密对比,在游览路线上形成开合有致的视觉变化;同时兼顾多年生、轻管养的植被选择。

△ 100年一遇洪水位以下岸坡的生态缓冲带

△ 50年一遇洪水位以下岸坡的生态缓冲带

△ 慢行道座墙侧边预留排水孔解决堤顶侧坡面径流

△ 生态缓冲带中保留的乔木

项目建成后即迎来了第一次考验,2024年6月底,“长江2024年第1号洪水”形成,并于7月初通过南京。7月3号,长江南京站水位9.71米,超警戒1.01米。

△ 超警戒水位期升起的河口闸

水位持续上涨,洪水逐渐淹没的生态缓冲带。

△ 9.6m洪水位下的生态缓冲带

洪水达到9.7m,人们在10.0m慢行道散步的情景,只是水岸边拉起了警戒线。

△ 9.7m洪水位下的生态缓冲带

洪水达到10.0m时,生态缓冲带及慢行道淹没的情景,部分出、入口已加强管控。

△ 10.0m洪水位下的生态缓冲带

△ 设计总平面图

项目建成后,空间更加丰富,慢行系统更加完善,生态系统更加健全,环境风貌做到了与滨江风光带以及外秦淮河水利风景区的协调统一,整体实施效果较好,受到建设单位、周边居民以及游人的一致好评,取得了良好的社会反响。 三汊河河岸重新焕发生机,成为深受本地居民及外来游客好评的城市滨水休闲空间,取得了良好的社会效益,同时为城市存量滨水空间更新实践提供了良好的示范借鉴意义;此外,项目的雨洪适应性设计为水系生态廊道生态系统的完善和发挥起到良好的促进作用,尤其适应性植被品种的筛选以及滨江鸟类觅食习性的研究,引导性栖息生境的适度营造,进一步丰富了生态系统的多样性,发挥良好的生态效益;项目充分考虑了后期管护的问题,一方面选择轻管养、易维护的植物,另一方面设计考虑了一套自动化管护系统,由河道提供水源再经过一套灭菌、除菌系统,达到人体可直接接触的水质要求,最后再运用于场地自动喷灌及嬉水要求,减少对城市自来水的依赖,减轻后期管护费用,实现一定的经济效益。

相关推荐

首页

项目

搜索

品牌

我的