项目详情

‘茂林修竹’位于安徽省宣城市泾县茂林镇溪口村荀坑组,是国内头部乡村整体运营商隐居乡里开发的地三十二个在地共生项目。项目包含有七套独立运营的住宿院落,一间咖啡厅兼接待处,一间工坊,一个茶室+茶亭,一个多功能厅(竹庙),一个集中库房+机房,一栋员工宿舍,当然还有东南角不能不提的不愿搬走的原住民。独立院落延续了隐居乡里一贯的管家式院落服务,其他的公共空间则为一个新开的村落旅游项目提供了最必要的一些配套支持。

鸟瞰图

村落位于一处群山环绕的盆地中,东侧紧靠山体,西侧是一片开阔地,南北走向的车道以及一条自然的溪流从盆地西侧的山脚下蜿蜒而过。

改造前总图

村中外观保存相对完好的老土坯房主要集中在东侧及北侧靠山坡的位置,大大小小的有六组。其余的房屋均已被村民翻修成了相对“时髦”的模样,用料相对随意,形式上也颇为简陋,既丢失了传统的韵味,也没有现代的美感。在村落核心的位置有一方空地,四周被一圈残垣断壁围绕,据了解是原先村中祠堂的位置。经过当地政府的努力,除了东南角的人家不愿搬走外,村中大部分的房屋及土地都被收租到了村集体手中可以由我们自由改造。

改造后总图

村落的入口在场地的西北角,入口东边是一个小池塘,西边则是一个迷你尺度的土地庙。村落西侧的开阔地适合后期运营举办各种户外活动且紧邻村落入口,北侧山脚下散落的房屋体量不大且各自独立,我们决定将这些房屋作为各种公共配套空间使用,和旁边的池塘及户外活动场地间也可以形成良好的互动关系。

原祠堂遗址的位置决定结合残存的老墙设计一个可以举办不同活动的多功能室内空间。除了功能方面的诉求,这个建筑也希望可以对原有的祠堂形成某种精神性的继承关系,成为改造后新村落的精神核心。

其余的建筑相对集中,依据原有的建筑关系分成了7个居住单元。西南角剩余的三角地不方便使用,就设计成了主要的库房及机房,紧邻车道的位置有利于货物的搬运。东南角居住单元同留守村民住家间的夹缝空间安排了一个两层的驻场运营团队的后勤办公用房,除了必要的员工办公空间和宿舍,二楼的平台朝向东南侧的山体开放,方便晾晒布草的同时,又不会被村里居住的客人看到。

村里原有的道路予以保留,新建房拆除后在原址基础上重建,形式上恢复了土墙坡瓦的传统面貌,与原有的老土坯房一起构成了更加和谐统一的古村形象。

轴侧图

竹庙位于村落的核心位置,四方形的用地被一圈残存的老墙环绕,由于是原先祠堂所在的位置,新设计的空间除了满足未来举办多功能活动的需求外,也希望可以呈现出一定的精神属性,并成为链接村落历史与未来的纽带。

竹庙爆炸图

基于这样的考虑,场地北侧的空地被保留为一个入口广场,广场上设置的景观反射水池在手法上有意识的同传统村落中的自然形态水系形成反差,新建建筑体量在水中的倒影也使得建筑产生了某种纪念性,而客人经过广场接近建筑主体的过程也形成了某种仪式感,被小心保留在广场两侧的两棵原生桂花树进一步加强了这种氛围。

竹庙入口

竹庙的名字来源于围绕残留老墙所建的一圈竹墙,横跨室内空间负担屋顶荷载的四组大梁由八棵钢柱支撑,钢柱立于老墙与竹墙之间,竹墙从外侧遮蔽了钢柱的存在,而两米多高的老墙则从内侧挡住了客人的视线,硕大的屋顶以及四周压低的墙面从室内看来仿佛是漂浮于空中,人们的视线完全被吸引到了四周玻璃幕墙后被阳光照亮的老墙体上。

竹庙老墙

客人在经过被刻意压低的入口空间后进入开阔的室内大厅,场地中原本残破的老墙被以一种展品的方式跃然于访客的眼前,同时也自然成为了室内活动大厅的背景,对应着中心吊顶位置的地面铺装还特意用了从附近收集的老砖。

在这里,历史同未来以一种非常自然的方式完美的结合到了一起。

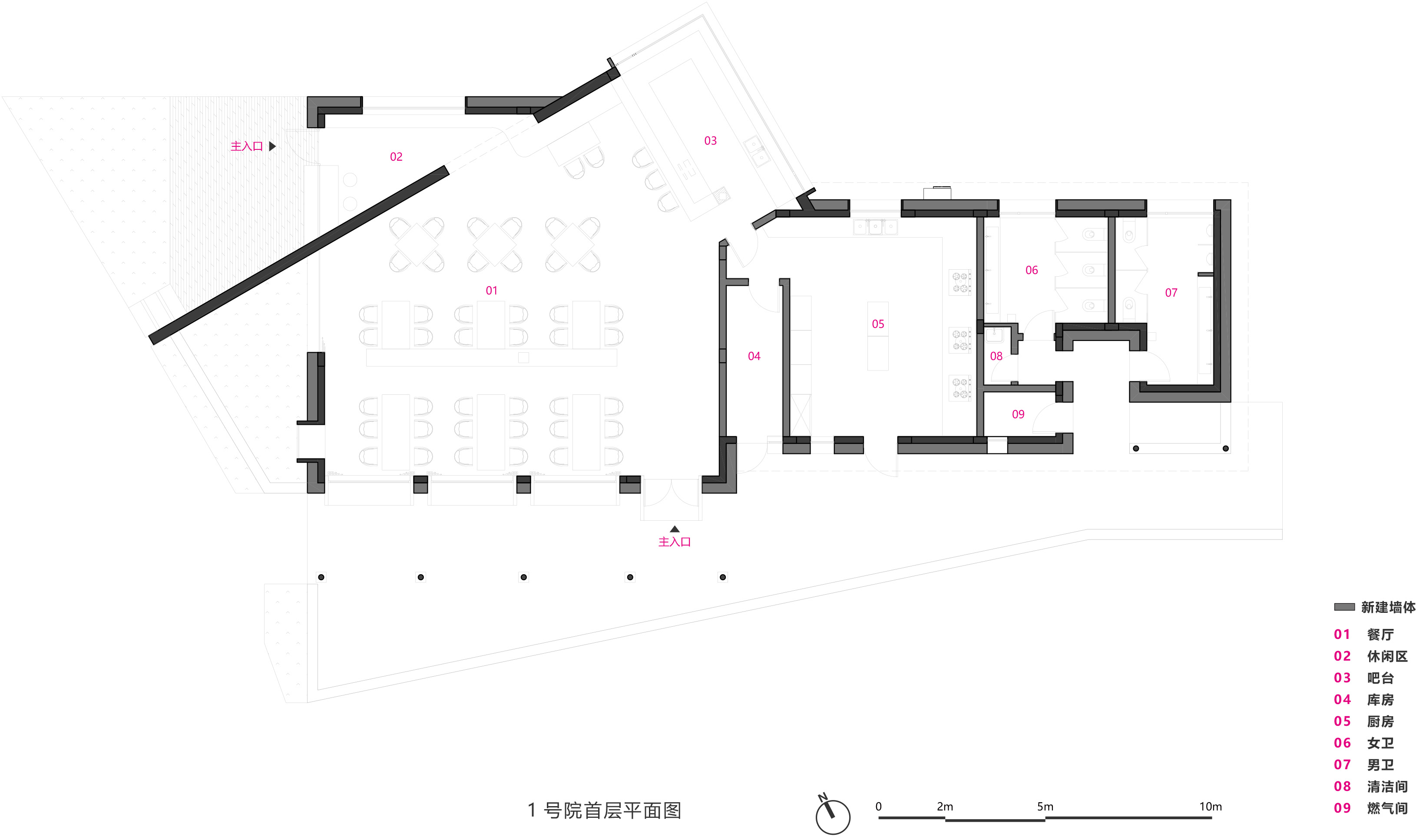

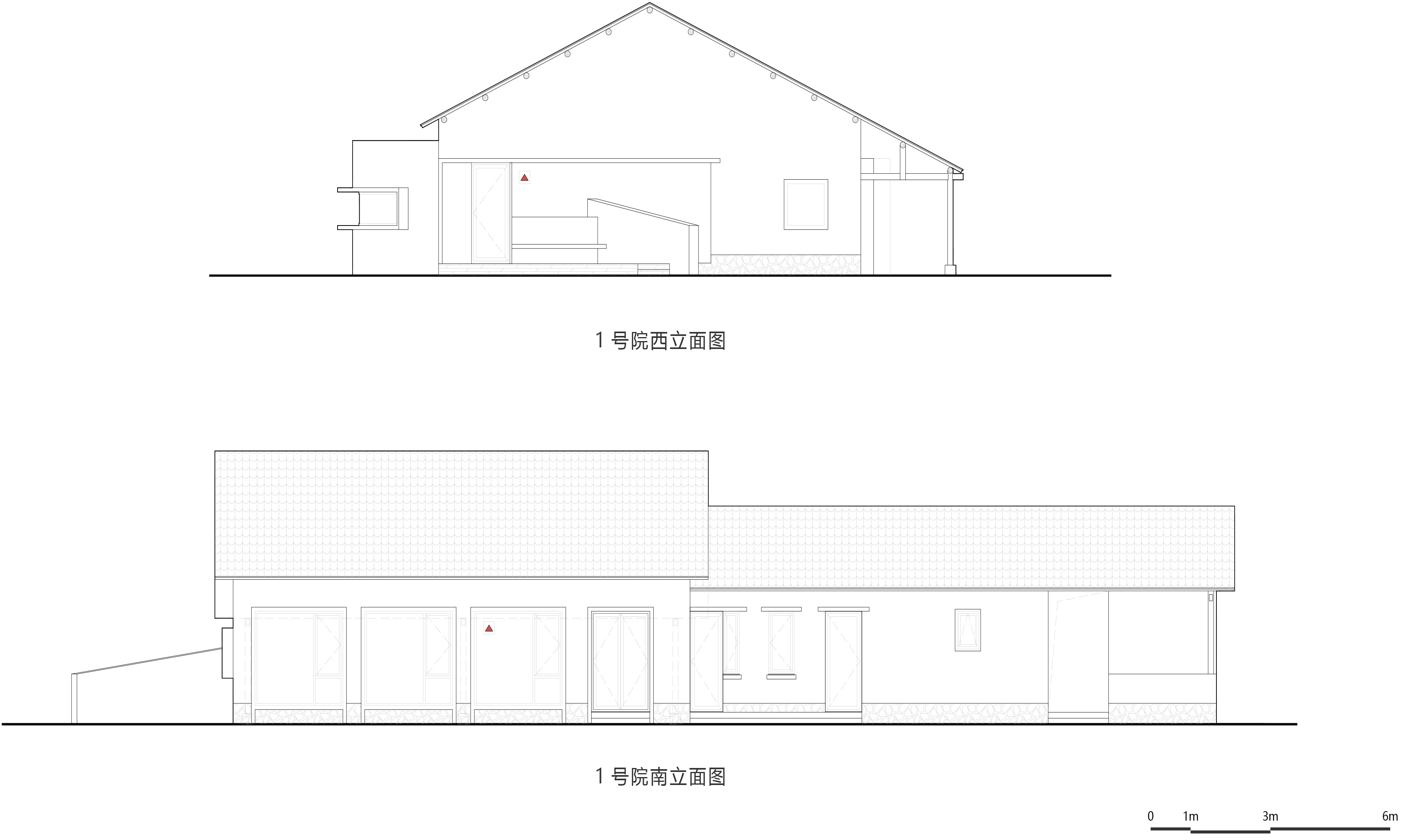

1号院位于西北角村落的入口处,原先的房屋外观简陋且面积较小,已不具备保留价值,拆除后在原址扩建为项目的接待中心。除了办理入住之外,建筑还兼作餐厅和咖啡厅使用。

1号院爆炸图

整个建筑体量分为东西两个,西侧靠近道路的高大,内部开阔的空间适合餐饮的功能。东侧低矮的空间安排了配套的厨房,库房及公共卫生间。为了和道路西侧的小土地庙取得关系,一道斜墙从接待厅的西侧插入,在强化了主入口存在的同时,也将西侧体量的室内空间自然的划分成了两个部分。北侧的小空间作为进入建筑的前厅,经过斜墙上的开洞后可拐入南侧的开放空间,主要的餐饮空间及服务吧台均布置与此。西侧高大建筑体量上的坡屋顶自然向南侧延展后形成了宽阔的檐下灰空间,使得室内的活动可以轻松的延展到室外。东北角条形的开窗则让临近的山岩成为了吧台旁边最好的装饰。

1号院

1号院去往民宿区

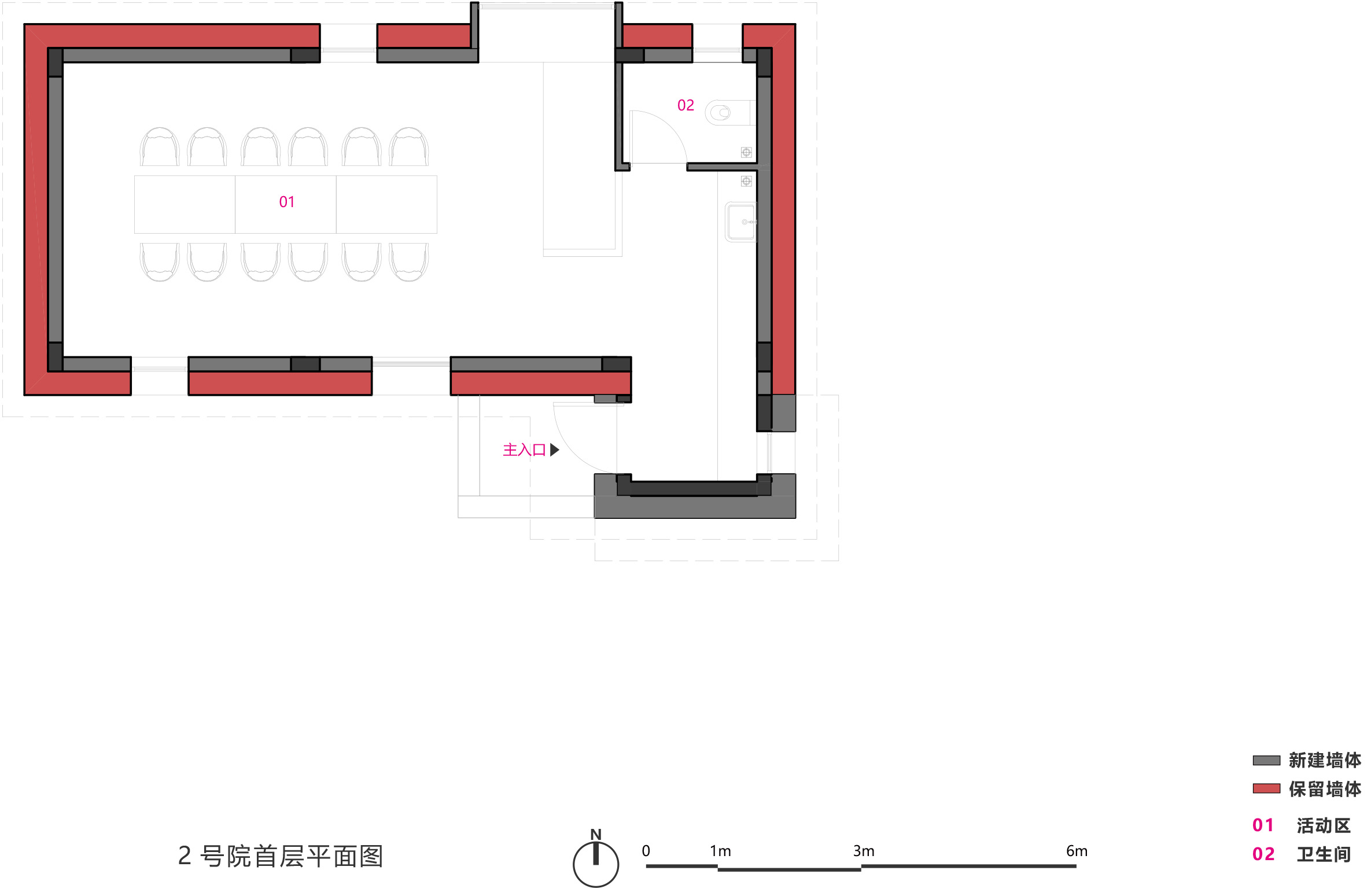

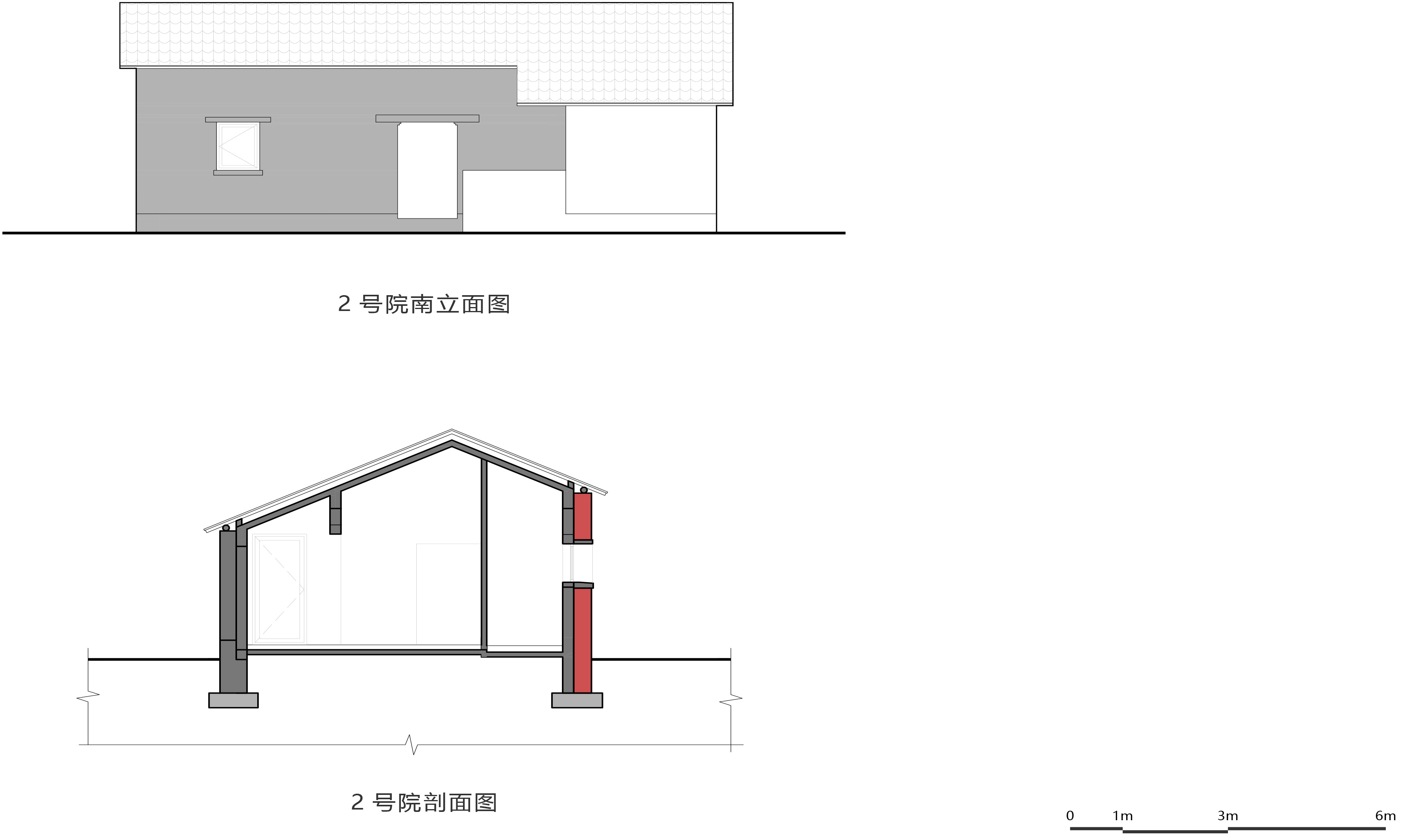

2号院位于1号院的东侧,原有建筑外立面基本上原样保留。

2号院

由于原有建筑体量无法满足后期运营的需要,我们在东侧加建了一小部分,建筑体量由简单的一字形变为了L形,主入口也从原先的房屋正中挪到了东侧。原有的入户门开洞顺势改成了落地玻璃窗。东北角是一个很小的卫生间,北侧的开窗将旁边的山景引入了室内。

2号院室内

3号院位于村落的东北角,完全由原有的老土坯房改造而成。我们在西,南。北三面都开了高低位置不同的小窗,有的方便客人借助较高的地势观景,有的借景到近处的山林翠色,有的则是保留了原有建筑的开洞。窗户的面积都很小,,自然光线被小心的用不同的方式引入到室内空间。保证了茶室空间既私密聚气,又能够时刻感受到室外时空的变化。东北两面墙上用普尔茶砖做的装饰使得访客一进入茶室空间就被浓郁的茶香所包围。

茶室

村落中的住宿院落坐落在由东向西逐步降低的几层台地上,房屋都是坐东面西,条形建筑体量间形成的室外空间大多是南北狭长的一条,非常局促。我们在建筑体量中主动加入了很多小的内庭院空间,给传统建筑中潮湿阴暗的室内空间带来了采光和通风,使得内部的居住体验变得步移景异,趣味盎然。建筑西侧的屋檐继续延展,自然的在建筑间形成了适合驻留的灰空间。

7号院爆炸图

以7号院为例,从建筑的西侧拾级而上进入院子后是一个小小的前院,右转是室外的泡池区域,西侧延申下来的屋檐将这个空间压的很低,加强了这个空间的私密属性。

7号院入口泡池

左转则可以到达建筑的入口门。入口是一个向北开放的门洞,进入后先是到达一个半室外的门厅,墙洞后的竹院是带给客人的第一个惊喜。

7号院门厅

7号院客房

门厅北侧是进入客厅的大门,从客厅可以进入三个卧室。门厅右侧的通廊则是通连着第四间卧室。

7号院客厅

除了门厅紧邻的竹院,我们还在这个建筑体量中加入了其他五处内庭院空间,使得客人无论是在客厅还是卧室都可以享受到庭院中的美景。整组建筑体量的南侧是一个加建出来的部分,我们顺势把它改造成了一个有些“奢侈”的卫生间。卫生间入口部分天光下的小景观自然的把空间做了干湿分区。西侧的淋浴房紧靠一个小庭院。临外院一侧的高墙保证了客人的私密,而内侧的庭院则为卫生间提供了通风和景观趣味。

5号院庭院

9号院客厅

我们到底要在乡村做一种什么样的建筑呢?前一段时间看到了张路峰教授的一段话,深有同感。他在评价黄星元大师的一个建筑项目的时候用到了“清新的建筑”一词来评价。他说黄大师的设计从总体到细部,坚持用建筑本体语言认真应对设计中诸如场地环境,功能流线,采光通风,安全经济等最基本的问题,呈现出来的结果自然就是清新的形象和健康的空间。他没有文化包袱,没有创新焦虑,对品质有要求,对甲方负责任,不为潮流所动,不被理论束缚,不迎合大众媒体,示范了一名职业建筑师应该有的操守。我想,这种清新,健康而真实的建筑设计正是乡村振兴的实践中所需要的。而当下盛行在乡村改造领域的那些以所谓的概念为主导,不顾基本合理性和在地条件,不顾实际运营要求和经济代价的个人主义表达,以及那些以数字技术为噱头的形式主义倾向,建筑造型无论多么炫酷,都是不健康的。

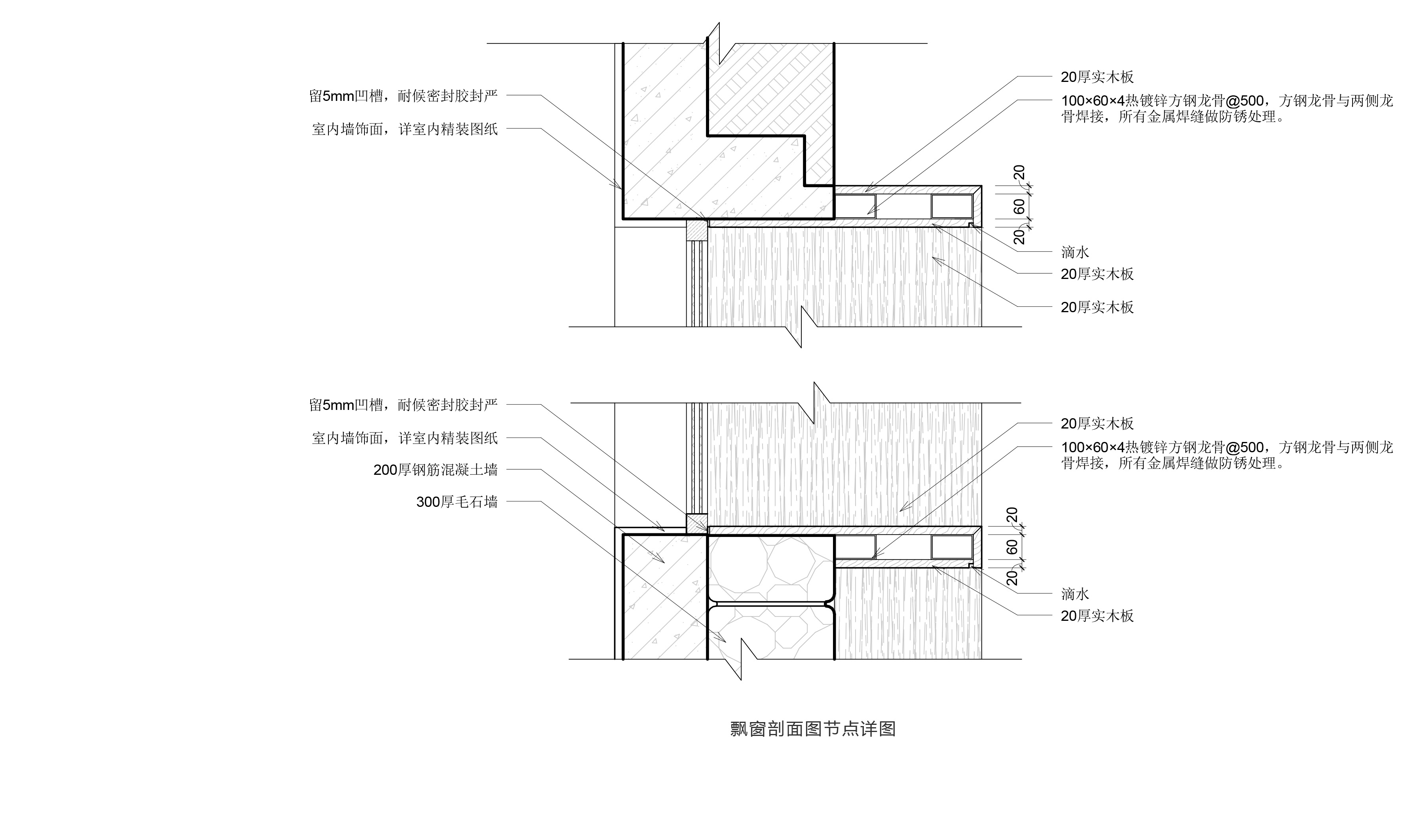

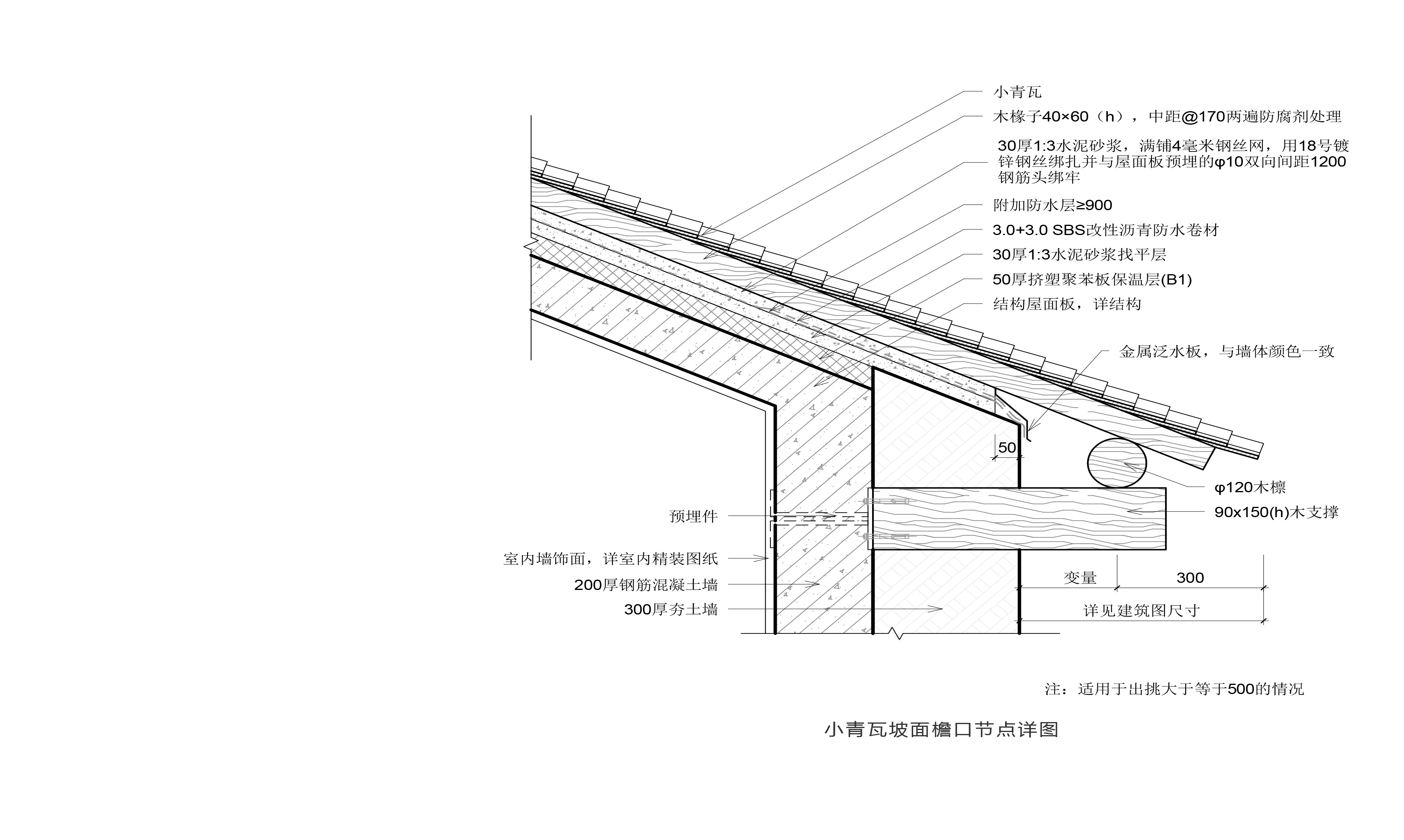

技术图纸

相关推荐

首页

项目

搜索

品牌

我的