项目详情

项目位于广东惠州博罗县兰门村,毗邻罗浮山,苏东坡当年诗中所写“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”说的就是这里。老村规模不大,房屋大概有十几间,位于一个被溪水环绕的台地之上。场地内有几百年的参天古树,也有十几米高密不透风的竹林。村子的历史久远,但建筑遗存并不丰富。

改造前残破的老村建筑

场地内密不透风的竹林

现有的建筑上并没有太多的岭南基因,房屋残破,用料随意,最久远的村舍估计也只有几十年的历史,墙上隐约可见的革命标语算是时间给这个村子留下的不多的细节。

现有的建筑上并没有太多的岭南基因,房屋残破,用料随意

老墙上保留的标语

老村的南侧是一片开阔而低洼的平地,大部分村民已迁至于此,盖起了两三层高的水泥新房,重新聚集成了新的兰门村。新老村之间隔着一条小河,中间被一座石桥相连。 老村的北侧是一片草坪,环绕台地的溪流在草坪边形成了自然的河滩,河滩上堆满了大大小小的卵石。场地内的两个池塘不大,应该是原来村民搞养殖的副产品,但现在也已经人去楼空。作为项目的投资方,泰康人寿将整个老村所在的场地全部租下,希望通过合理的改造,在尽可能保留老村记忆的同时,将兰门老村改造成为一个乡村文旅综合体,既可以满足旅行接待的需要,也可以打造出展示未来乡村生活方式的样板。

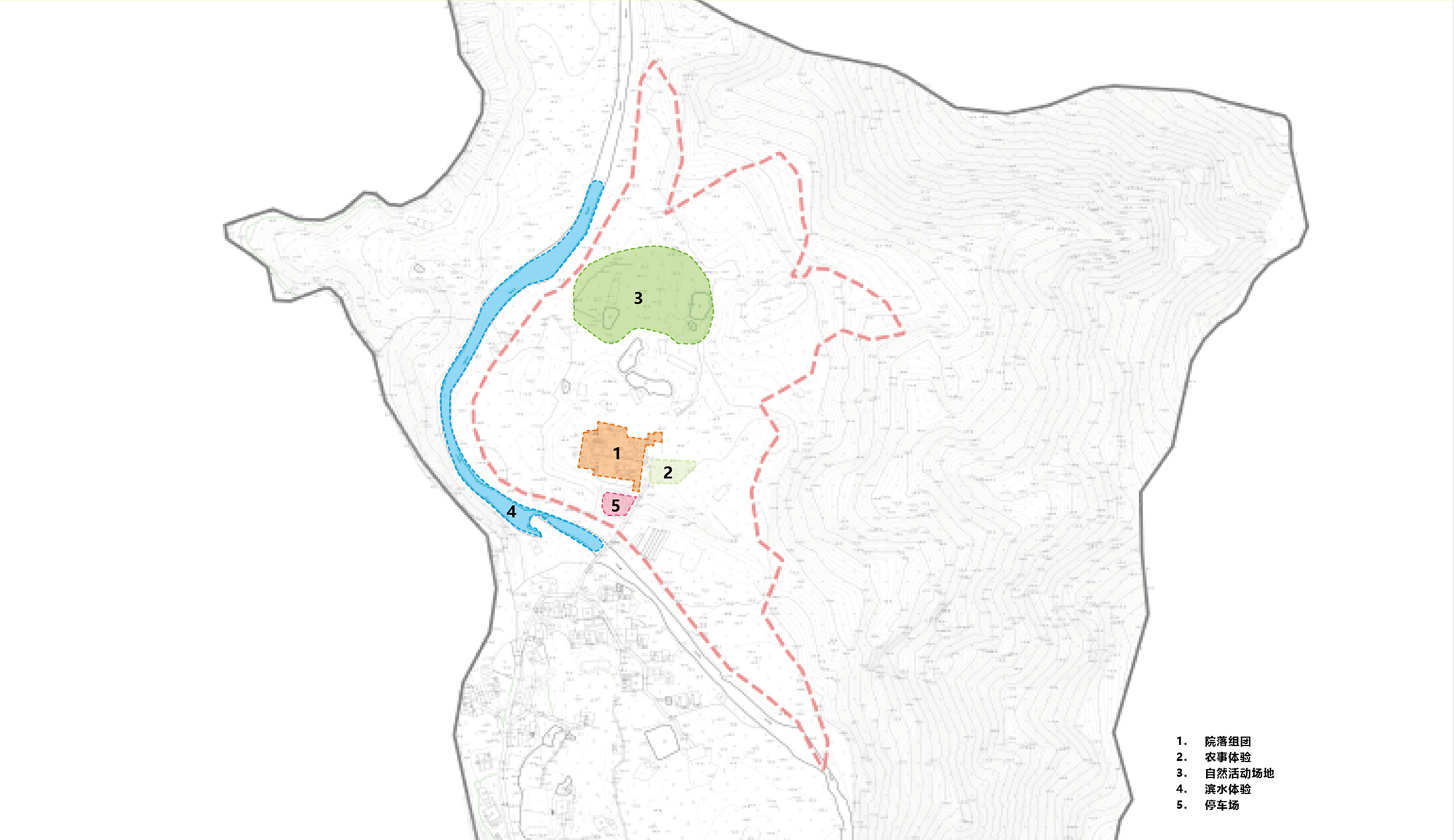

我们的乡村改造理念是发掘弘扬“在地之美,真实之美”,在这样的理念指导下,我们希望把客人的注意力尽量引导到周边真实的自然及人文景观中。我们自己的建筑设计则希望通过最俭朴自然的方式去反映出在地化特征的同时,帮助客人可以舒适放松的融入到乡村环境里。通过和泰康团队的深入沟通,考虑到未来运营的需要,我们决定将场地分成四个部分。核心的部分是老村遗留的村舍建筑,集中在台地高处,自然地被规划为相对需要安静的居住空间,这中间既有不同层级的住宿产品-从单客房到独立院落,又有配合住宿安排的一些基本的公共功能空间,包含接待用的咖啡厅和可以提供简餐及举办小型活动的多功能厅。住宿区南侧紧邻的崖坎和石桥之间相对低矮的区域在道路西侧规划成了停车场,东侧的菜园予以保留,作为以后农事体验的场地。北侧的河滩及大草坪是天然形成的活动场地,四周被群山环绕,与安静的住宿区之间被密竹屏蔽,保证活动的喧闹不会影响到住宿区的体验。最后一部分是环绕整个台地的溪水,我们在溪水之上安排了架空的钢格栅栈道,还结合中间开放的水潭设置了多个亲水的平台,为之后入住的亲子家庭提供了亲近自然以及游戏的场所。

场地规划

在改造设计上,我们一贯采取的策略都是尽可能的少干预,尽量不做不必要的设计。我们一直认为乡村中最有价值的部分是其原本就真实存在的自然及人文生态环境,创造所谓的网红建筑既不是建筑师的义务,也不应成为建筑师的目标。

我们在乡村建造的目的,一是在满足运营功能需要的前提下为入住的客人提供足够的舒适度,二是通过建筑帮助客人更好的去发现乡村中原本就存在的美好。在此基础上,建筑师最大的责任是协调关系和控制成本。具体到这个项目上,我们的设计任务主要有两点,一是在尽量保持老村风貌,保留原始建筑的基础上,重新组织建筑空间以满足后期运营的需要。二是寻找合适场地重新建造样板房来展示未来乡村居住新模型。为了达到目标,我们把遗存老建筑中能够保留的建筑结构都尽量原状保留,并通过各种手段把老墙体展示在室内外空间。拆除过程中,旧的砖瓦木料也尽量保护好并在后期的建造过程中加以利用。新建的房屋中,我们在利用旧材料的同时,还采用了一些相对成熟的节能新材料,例如屋顶的光伏瓦来为建筑后期的使用提供一部分能源。

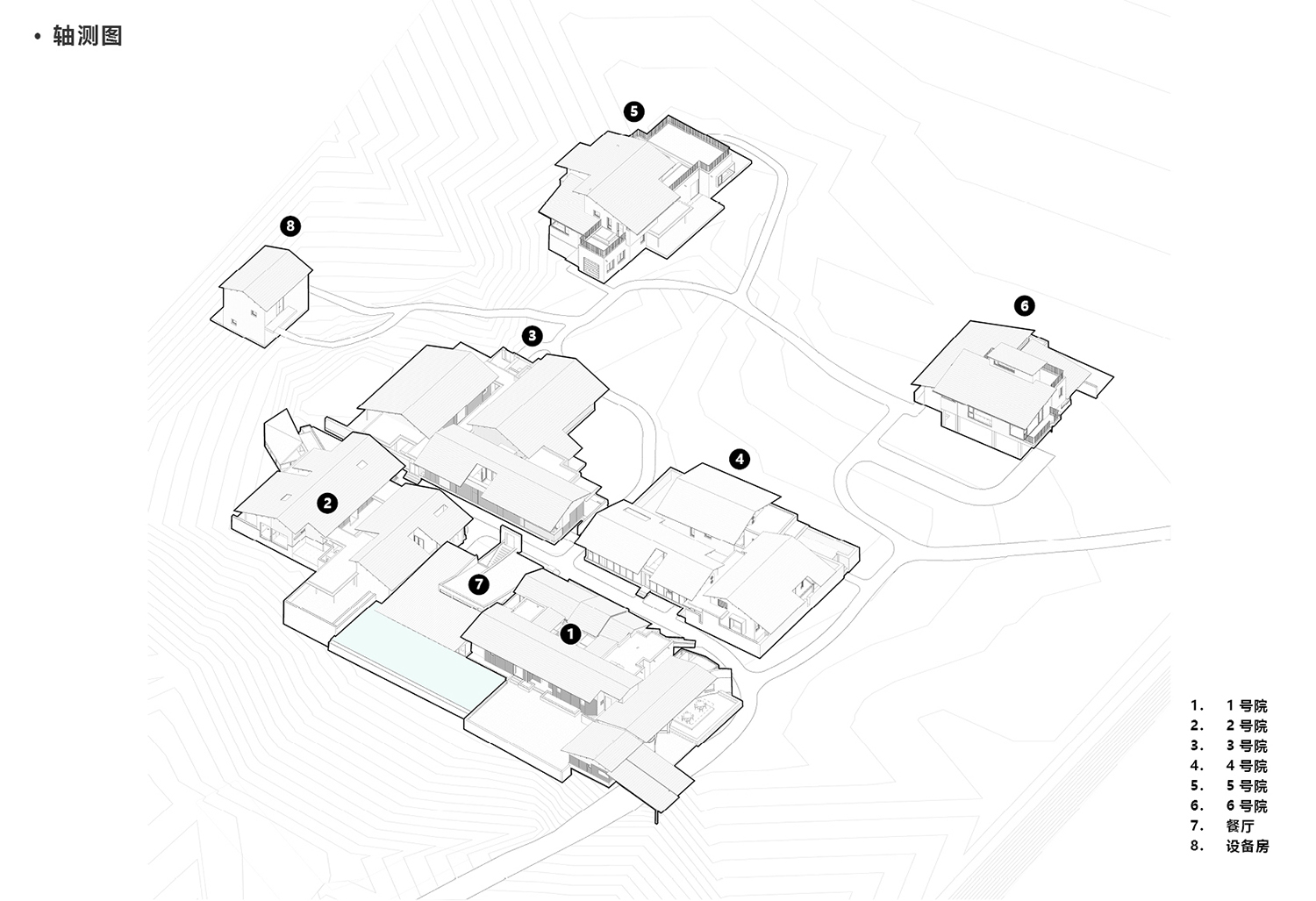

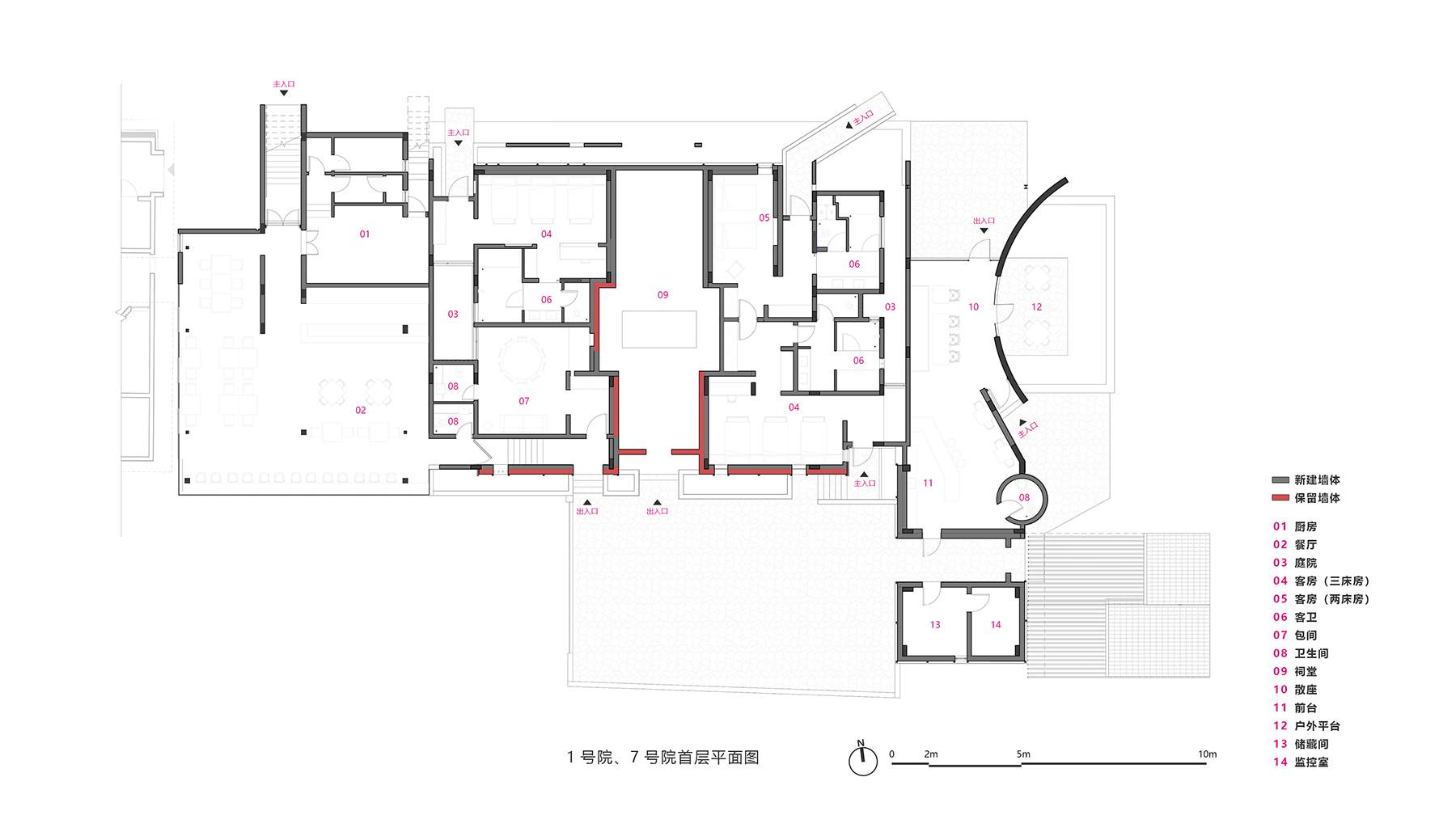

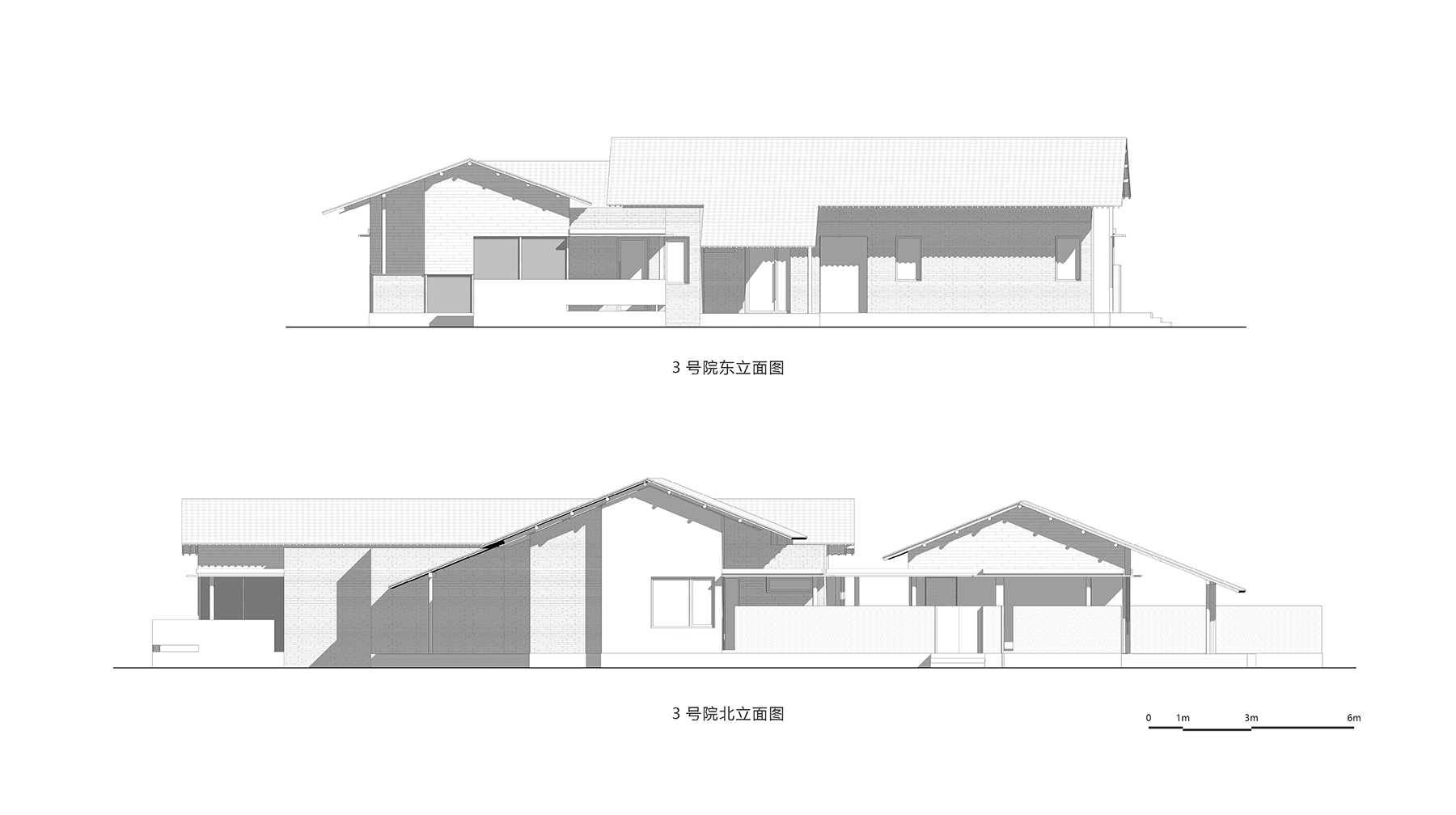

改造前后总平面

如总图所示,住宿区域结合遗留的建筑结构,我们一共规划设计了8处建筑,1-4号是改造,5-8号新建。其中2-4号建筑是院落式居住单元,5,6两栋建筑是新建的示范性住宅。1号建筑相对复杂,结合了入住接待用的咖啡厅,保留下来的老祠堂以及单客房模式的居住单元。7号建筑是一栋半下沉的多功能空间,包括酒吧及可以就餐或者举办活动的开放空间。1号建筑中还包含有一个餐厅包间,通过一个室外走廊与7号建筑中的开放就餐区相连。8号建筑是设备用房,隐蔽在西侧山坡的低处,不会对场地内形成视线上的干扰。

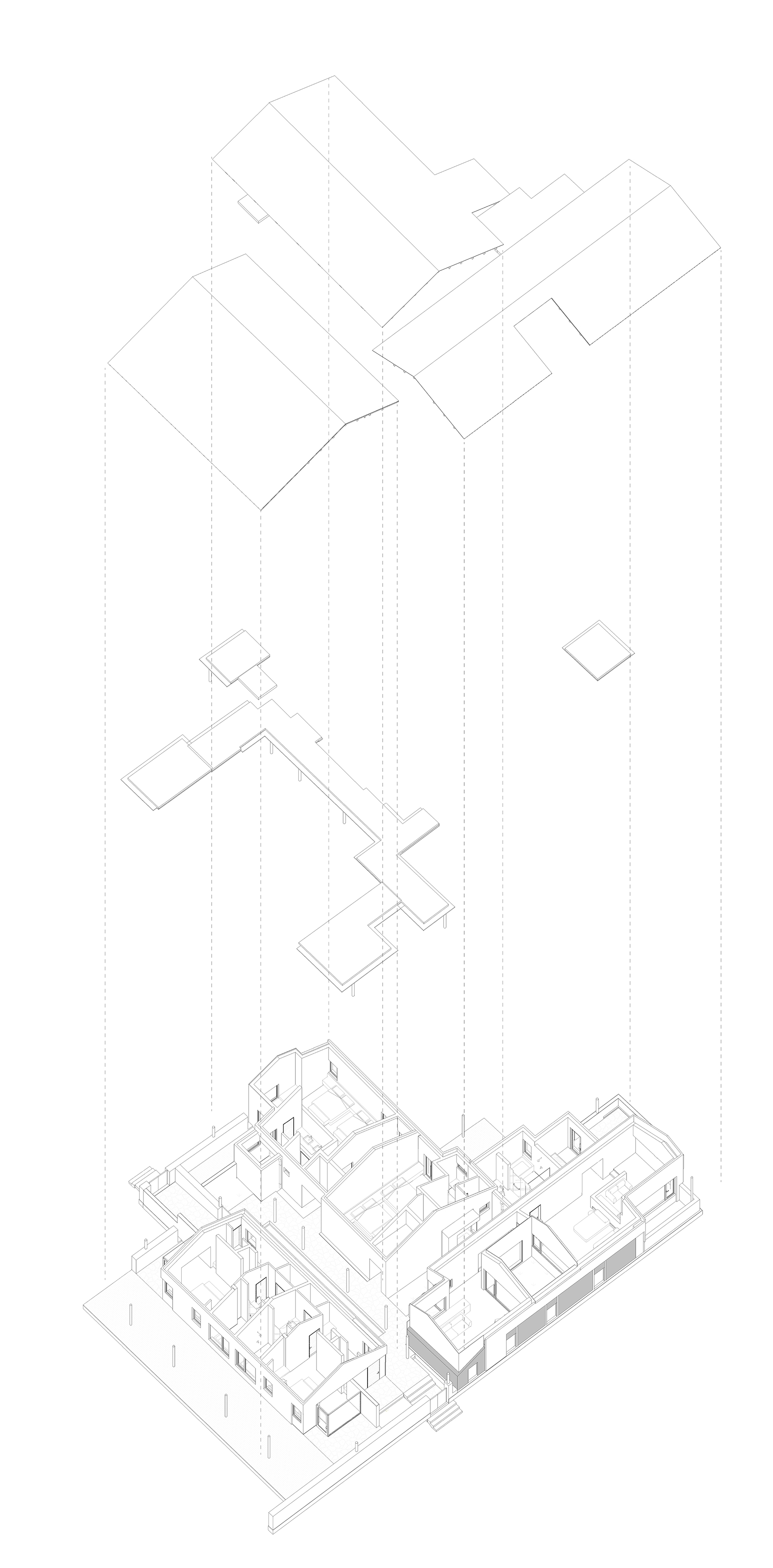

轴测图

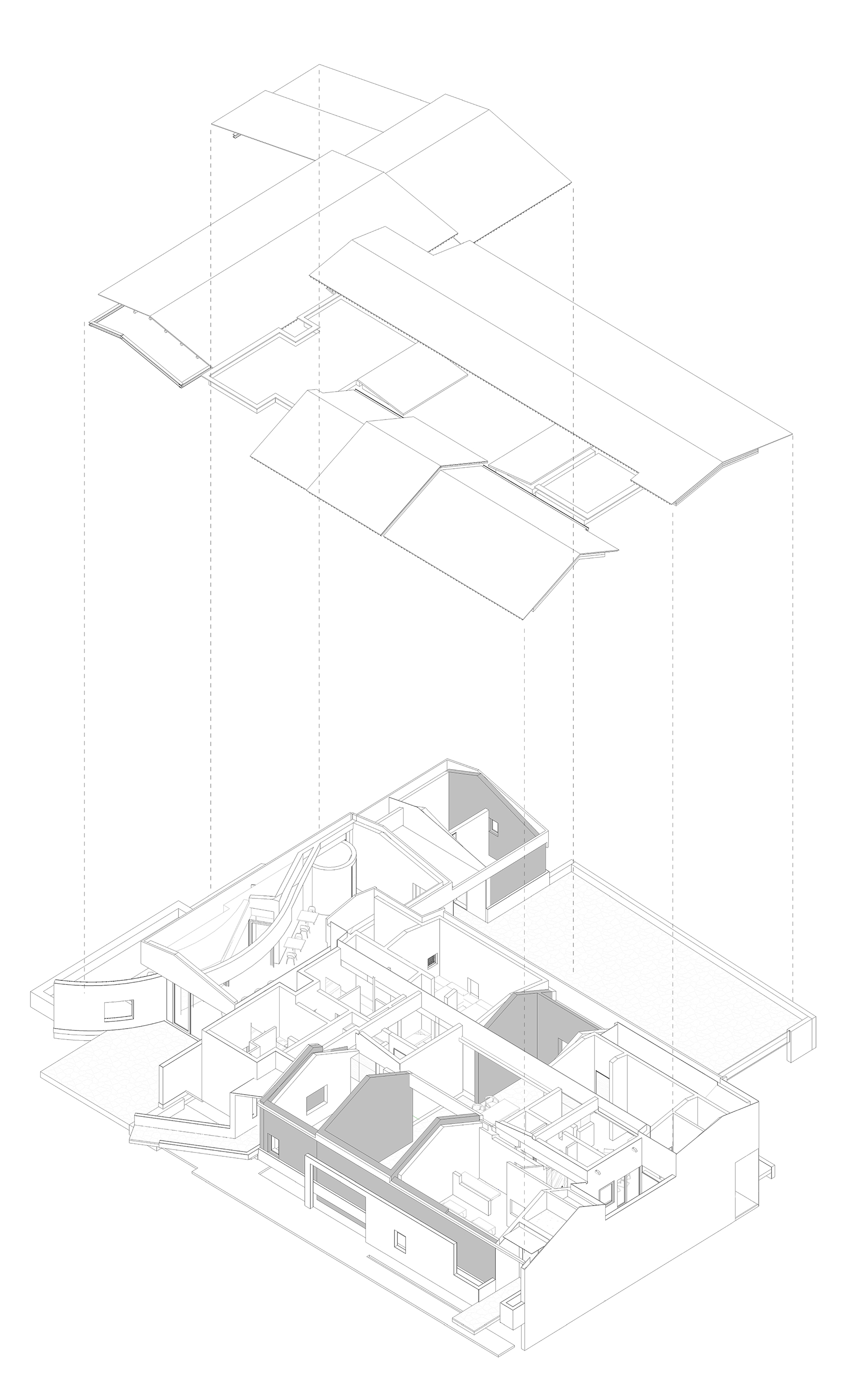

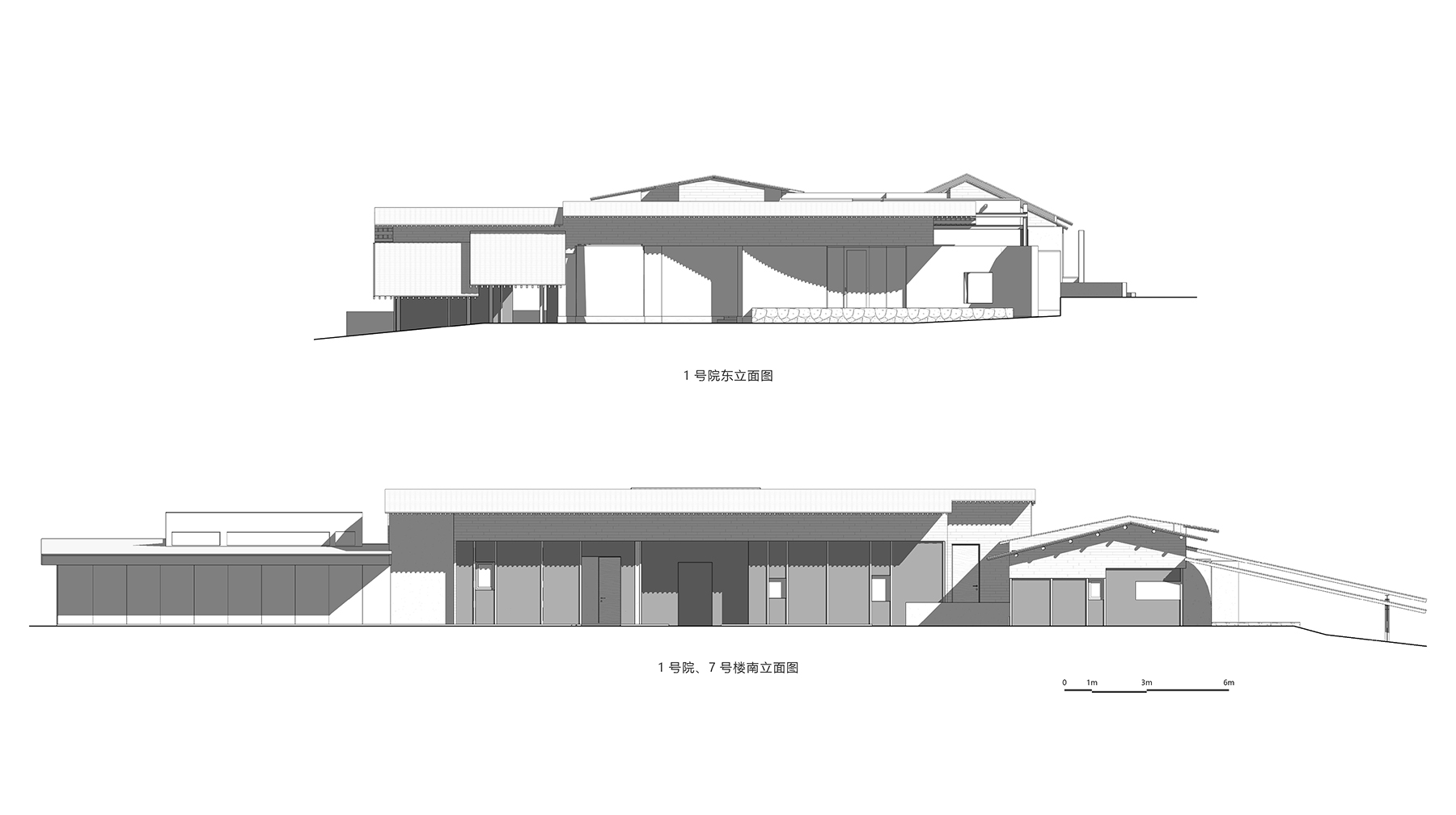

1号建筑位于场地的东南角,现状是由东侧一栋南北走向的砖房和西侧朝南开门的祠堂组成。南北走向的砖房刚好把住了住宿区的入口,从新村过石桥后经过一段陡坡就可以直达这里。旁边的祠堂门外至崖坎边则是一个小广场,可以进行小型的集会和公共活动。为了连接村道同广场,砖房的南侧被打开了一个门洞方便村民出入,南北走向的条形建筑体量也被分成了两段。作为整个村子的精神中心,祠堂空间被要求完整保留,村民围绕祠堂所进行的祭拜及相关活动也需要正常进行,同时还不能干扰到日后商业项目的正常运营。

1号建筑爆炸图

考虑到位置的特殊性,我们决定把南北走向的砖房设置成接待厅+咖啡馆的功能。南侧的门洞被保留,村民仍然可以从他们日常熟悉的通道去往祠堂。

去往祠堂的保留门洞

北侧较大的空间作为接待及咖啡,南侧分出的小空间则作为储藏及门卫监控。小空间南侧的山墙正好立于从石桥上来的陡坡尽端,我们在上面放了项目的标识,坡瓦屋面一直延续至村路另一侧,与旁边的古树一起自然形成了项目的入口。北侧咖啡厅部分,我们在保留原有结构的基础上,维护墙体部分打开,在建筑的东侧插入了一道弧墙和一个圆筒形的卫生间。弧墙由南侧的窄缝把客人引入室内,进而开放至北侧的半室外空间,弧墙的凹面和建筑东侧的原生树木自然围合成了一个小庭院,原本单调的空间变得丰富而有层次,不同围合状态的空间也为日后的运营使用提供了更多的可能性。

咖啡厅外的弧墙由南侧的窄缝把客人引入室内

咖啡厅室内空间

西侧的建筑体量因为要完整保留中间的祠堂空间,被切割成了东西两个部分。由于空间局促,我们索性将这一部分空间设计成了单客房模式,定价低于独立院落模式的客房产品,为未来营销提供了不同层级的产品以适应不同的市场需求。

7号院南侧的反射水池及祠堂南侧的小广场

东侧体量同咖啡厅之间以及西侧体量同多功能厅(7号建筑)之间都自然形成了条形的内院,为室内空间提供了通风及采光,庭院景观也提升了室内的居住体验。我们还根据运营的需要将西侧建筑体量的一部分设计成了一个独立的餐厅包间,并通过一个廊道同多功能厅相连,以满足项目日后的接待需求。

插入的小庭院升级了餐厅包间的体验感

建筑的外立面部分,屋顶是重新使用了拆除下架时保留的旧瓦,墙面除了坍塌的部分用回收的旧砖重新砌筑外,其他都原样保留。北侧增加了两部分新的混凝土墙体结构,但在形态及材料上都力求明显区别于原先的老建筑。东侧的门洞形成了客房的入口,西侧的片墙则利用框景及内侧的照明强化了北面老墙上残留的标语。

1号院外的片墙利用框景及内侧的照明强化了北面老墙上残留的标语

为了安全,老墙内侧都设置了新的独立结构柱,外侧则利用框架及板材加以锚固,最终的建筑外立面客观反应了这样的结构逻辑。

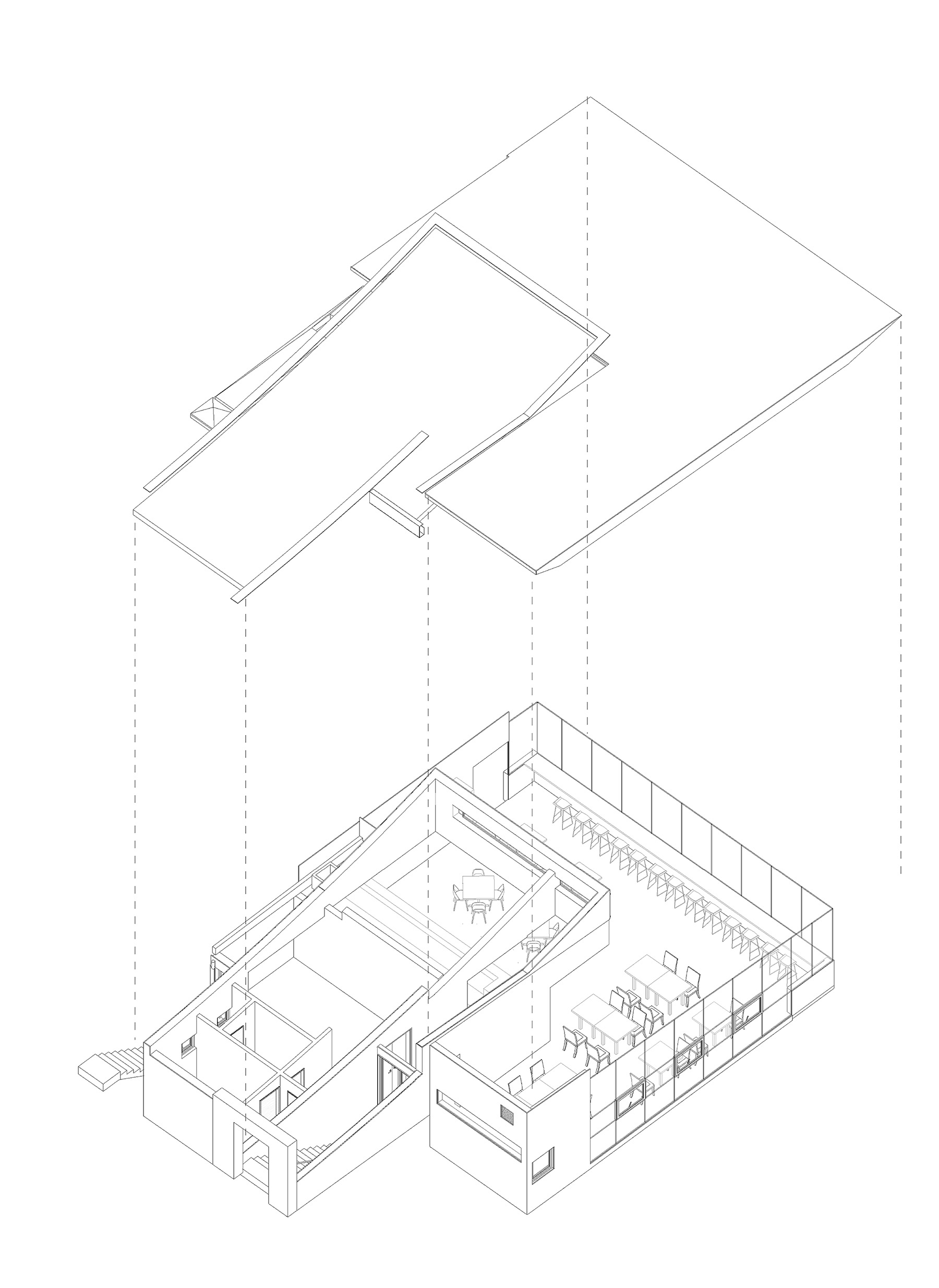

7号建筑位于场地南侧的正中,原本是一片空地,夹在1号和2号建筑体量中间。南侧是崖坎的边缘,看向新村方向,更远的地方是连绵的远山。作为新插入的建筑,我们有意在形态上拉开同老村的距离,但在体量及视觉上尽量减低对于村落环境的冲击。建筑由南北两个对向的坡面屋顶错叠而成,整体空间比村道处的标高低了半层。

7号建筑爆炸图

北侧的屋顶绿化进一步弱化了大坡屋面的体量压迫。

北侧屋顶绿化及保留的老石门

而南侧的静水面则将建筑整体推离崖坎边缘,从而保护了从河岸一侧看过来的老村的天际线。

7号院南侧的台面高度正好同墙外的水池相平

这个插入的新建筑在满足功能要求的同时,也是我们帮助访客重新认识场地的工具。客人从东南角的陡坡进入村落,绕过1号院,半地下的多功能空间隐于绿化屋面之下,远处的山景也被刻意掩藏。场地中残留的石门引导客人从窄缝中拾级而下,进入开阔的室内,行至南侧,整面玻璃墙开放向优美的景色。

残留石门前的小路

台面的高度正好同墙外的水池水面相平,连绵的远山映于水面之上,深远的水面又正好屏蔽了南侧新村中新建水泥房的视线干扰,带给客人强烈的视觉冲击。

连绵的远山映于水面之上,深远的水面又正好屏蔽了南侧新村中新建水泥房的视线干扰

厨房及后勤用房被安排在了北侧相对低矮的空间里,阳光从两个屋面间的错缝处射入,照亮了位于空间中部的吧台。

吧台空间

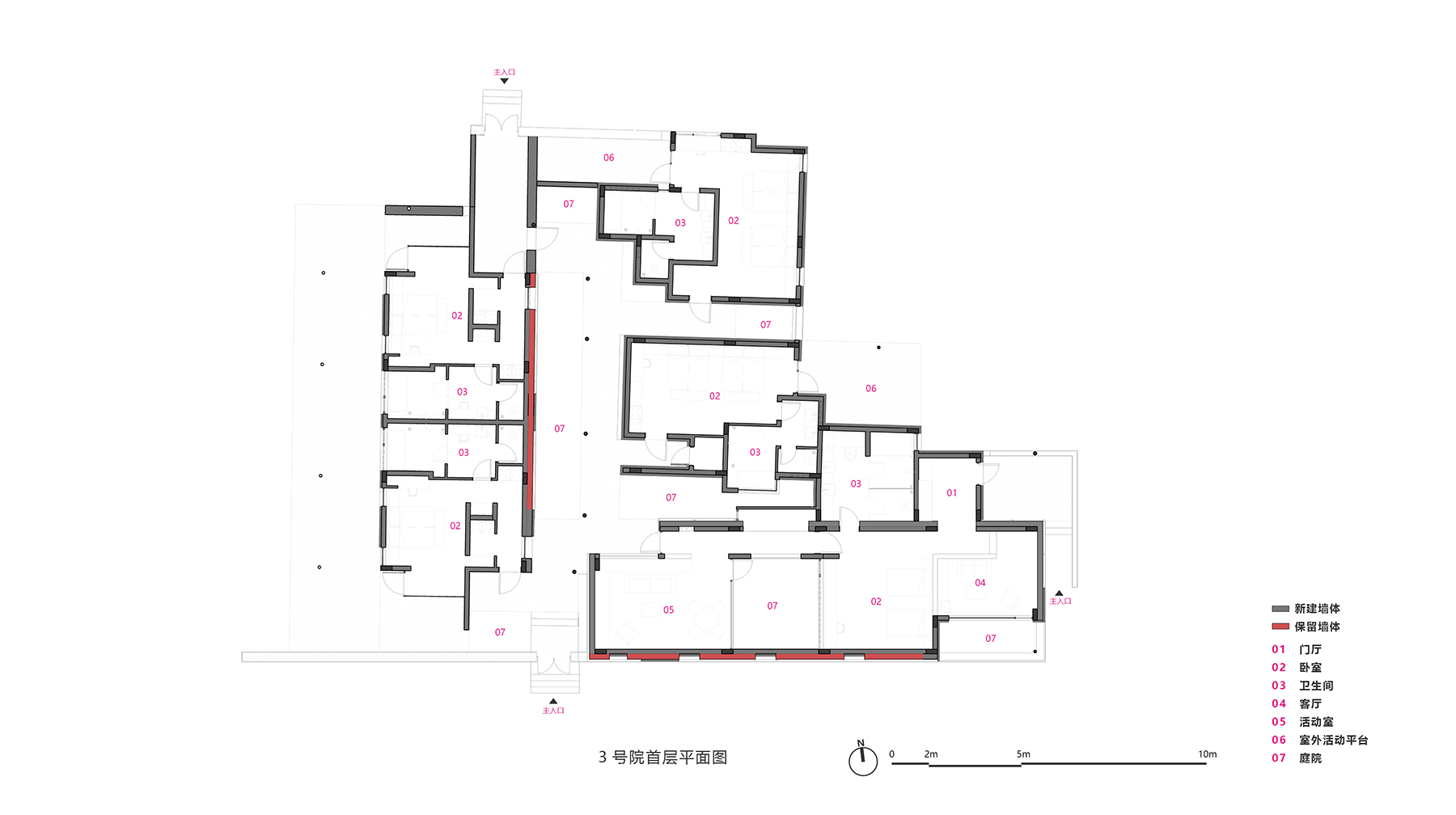

这三组建筑都是在保留原始墙体的基础上改造而成的独立院落式居住单元,它们一起构成了最基本的村落空间肌理。

3号建筑爆炸图

每一个院子都包含有多个卧室,并且配合未来分拆销售的需要设置了多个出入口。我们希望入住的客人可以在进入院落的过程中体会到丰富的空间层次,因而在组织空间的过程中都遵循了相似的逻辑。除了原始结构所围合的大院落空间,我们还插入了小庭院空间和入口处的门廊(灰空间)。

3、4号建筑外观

门廊空间为客人在极端炎热的天气下进入室内空调环境提供了温度,光线和心情上的过渡,而小庭院则为功能空间提供了更加私密的富有情趣的入住体验。

插入的小庭院空间

庭院中的游廊空间把不同的功能空间连接到了一起,保证客人在雨天也可以在畅行无阻。考虑到当地气候炎热多雨,没有遮挡的开放院落并不适合客人久驻. 游廊空间虽然占用了大量的庭院空间, 但我们创造出的大量的檐下空间,则更适合客人休息停留, 在这里亲近自然,感受休闲放松的度假氛围, 同时这样的灰空间也进一步模糊了室内外的边界,进一步提升了室内空间的品质。

3号院东侧的檐下空间

保留的墙体和拆除时留下的老材料被以片段的方式暴露在室内外空间, 时刻提醒着入住的客人关于老村的回忆。

保留的老墙体

3号院室内暴露的老墙

卧室室内

2号院室内起居空间

2号院室内起居空间

4号院室内餐厅

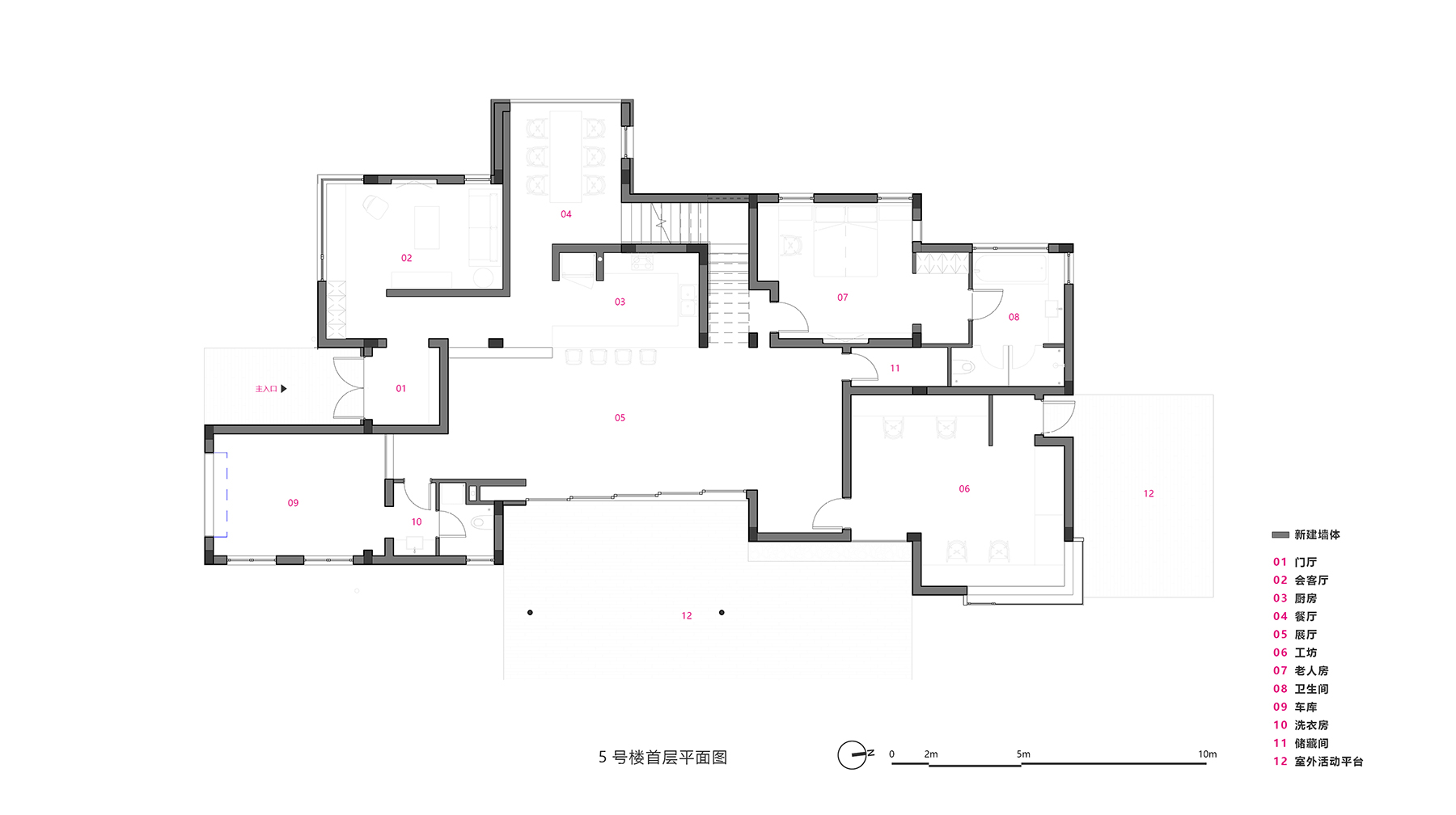

这两栋建筑都是完全新建,试图探索未来新村民进入后的居住样板。两栋建筑设想了不同的村民类型。5号楼的假想主人是回乡的手工艺从业者,而6号楼的假想主人则是回乡养老的家庭。两栋楼有一些相同的处理,例如都安排了车库及农具存放空间,临近也布置了卫生间方便主人回家后的换衣及清洁。

6号楼西侧外观

屋顶都采用了光伏瓦以供应一部分室内用电,室外也都安排了各自的小菜园。不同的是,5号楼根据设想住户的特点,在一层空间专门设置了独立的工坊及大面积的开放展示区,方便主人举办小型的聚会活动和产品推介。

5号楼东立面

而6号楼的一层则是专门为老年人安排了可以分床的卧室,相对独立的茶室. 室外的平台紧邻保留下的池塘, 天气好的时候,老人可以在这里悠闲的垂钓。两栋楼的位置都相对独立安静,离原有老村有一定的距离,加上周边茂密的植被,相对现代的外观不会破坏老村的氛围。

从露营地远眺被密竹环绕的5号楼

即使是新建房,我们在室内外的装饰材料上还是大量选用了之前收集的老材料,用这样的方式和原有的老村产生对话。

5号楼室内工坊空间

5号楼客厅室内

6号楼客厅空间

6号楼客厅空间

施工现场

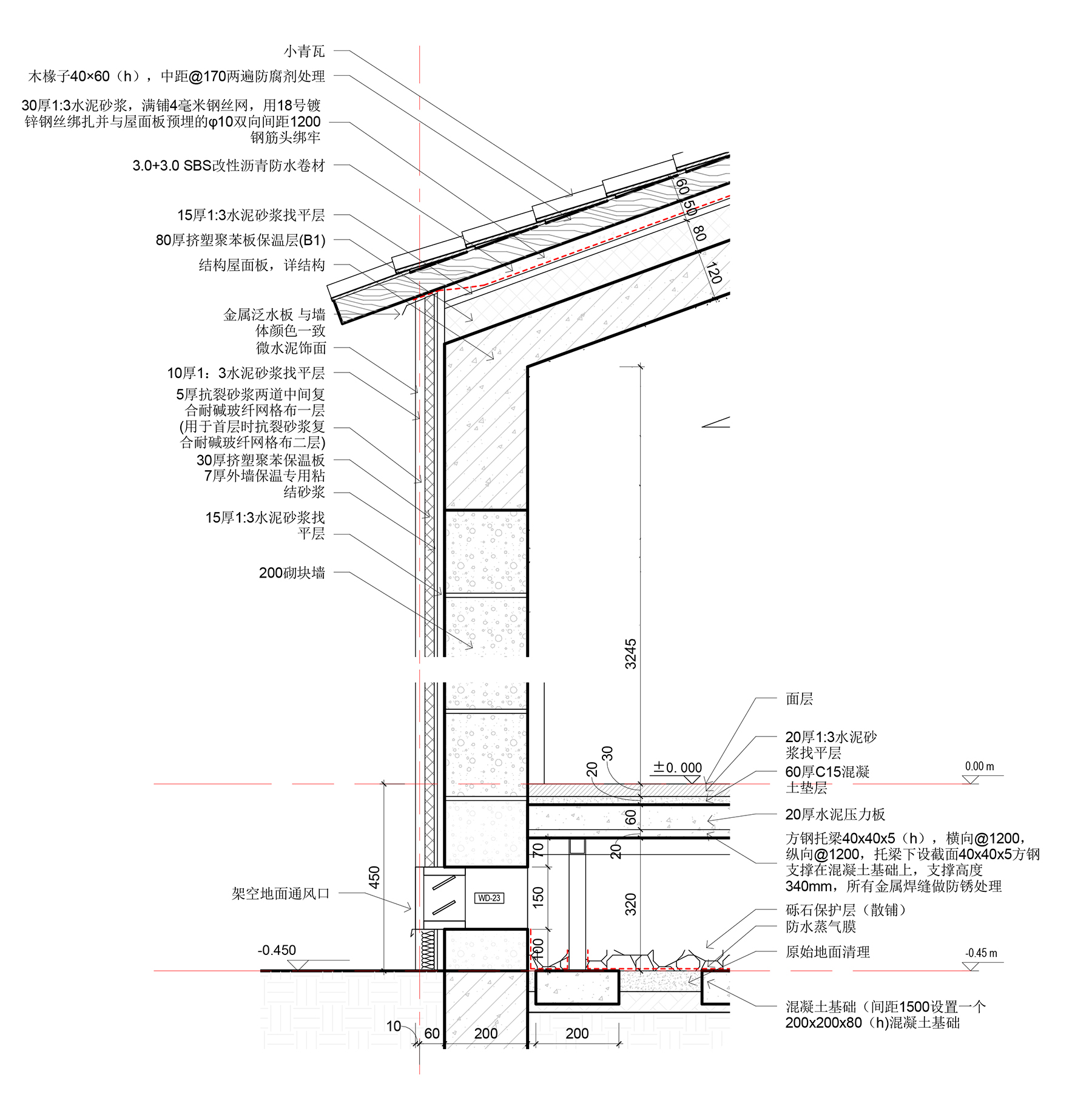

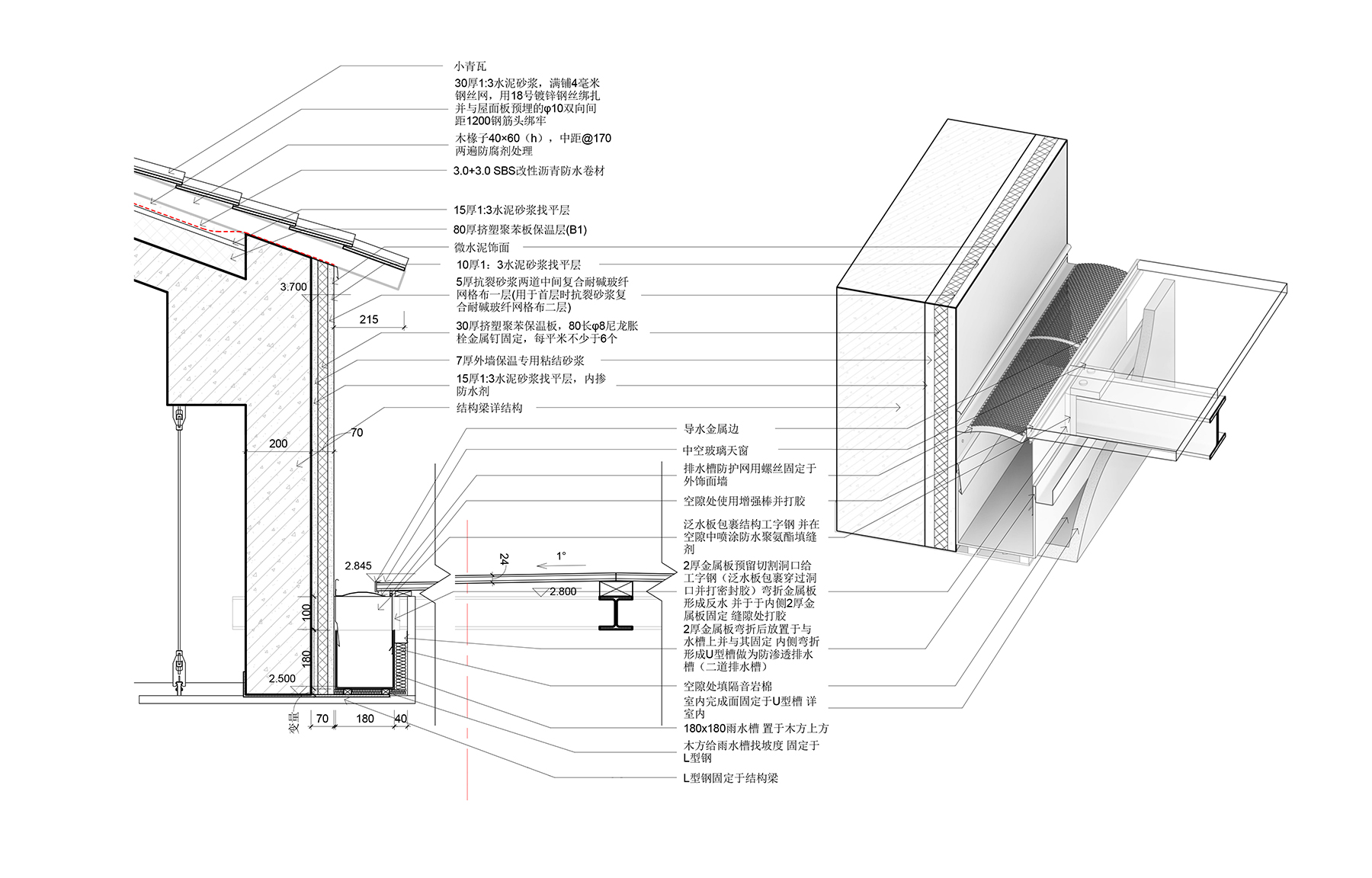

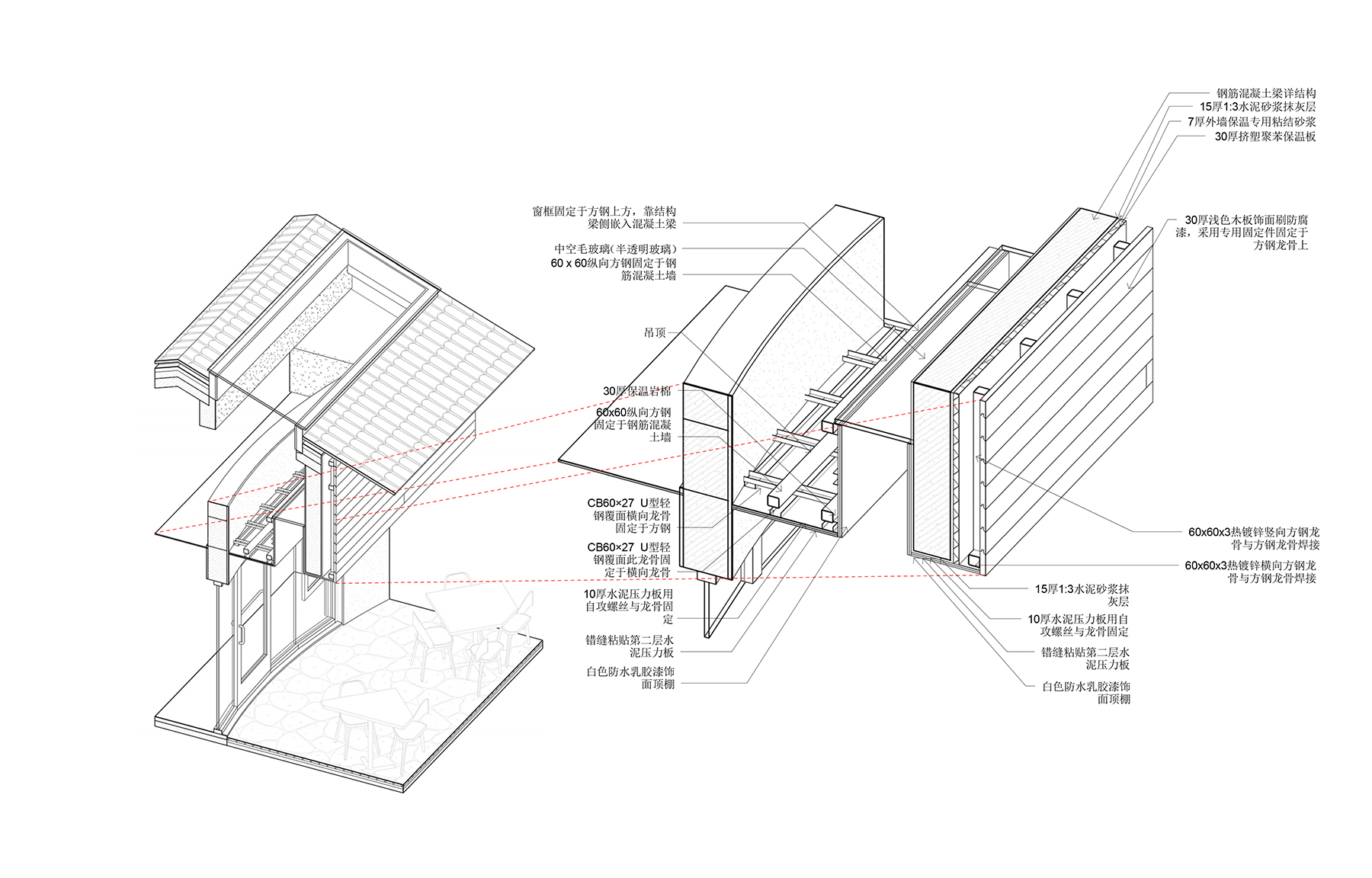

技术图纸

相关推荐

首页

项目

搜索

品牌

我的